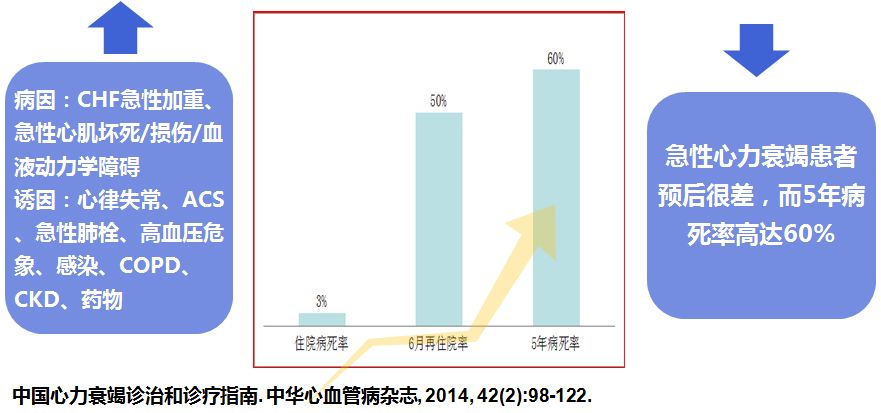

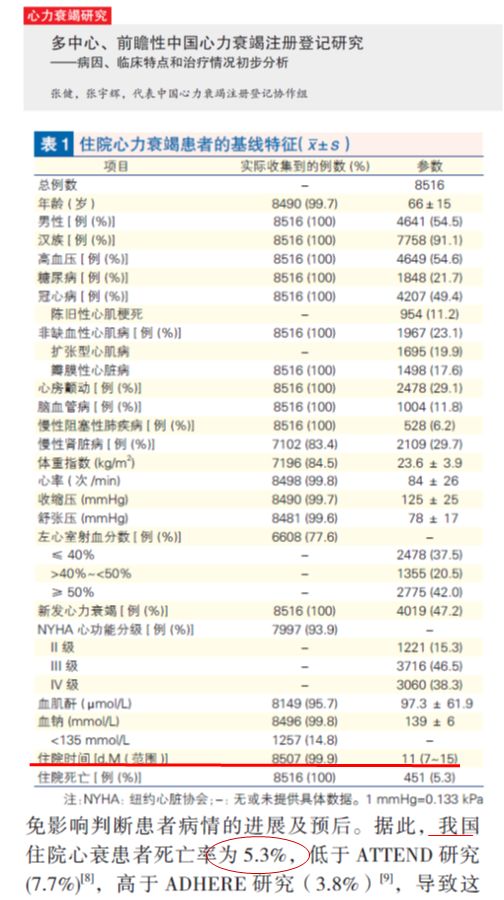

重症心衰包括急性心衰、难治性心衰、心源性休克及心衰合并其他脏器功能损害(如肝脏及肾脏损害等)。

其中,急性心衰是指心衰的症状及体征突然发作或短期内恶化加重,需要紧急住院治疗、危及生命的紧急情况;

难治性心衰定义为反复住院或需要长期静脉血管活性药物或其他方法维持的情况。

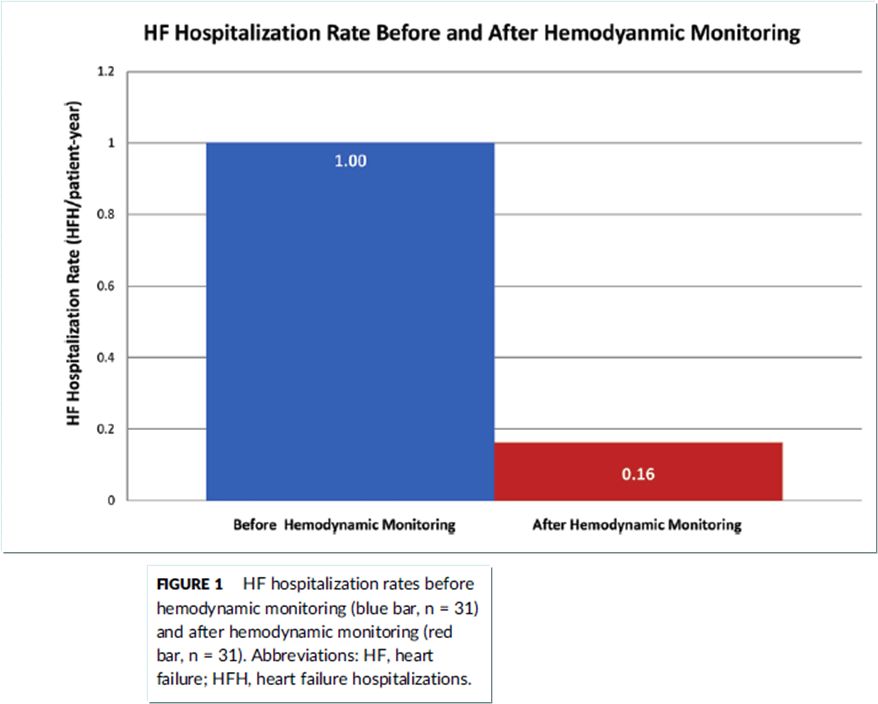

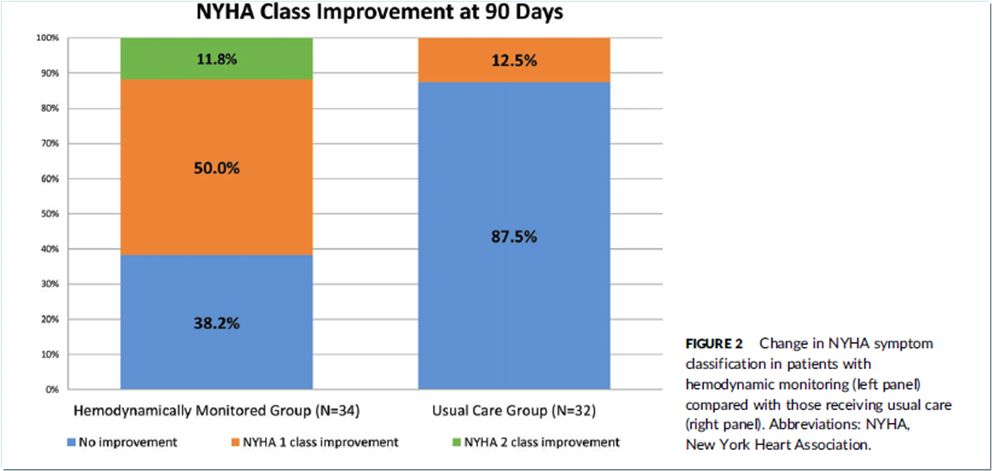

血流动力学监测能是重症心力衰竭治疗过程中必不可少的组成部分,合理的血流动力学监测方法指导治疗决策能事半功倍。

成为>65岁患者住院的主要原因,其中15-20%为新发心衰,大部分为原有心衰的急性加重

(1)静息时或轻度用力就有呼吸困难及/或疲乏的重度心衰症状(NYHA III 、V 级)

(2)静息时出现液体潴留(肺部及/或全身充血,外周水肿)及/或心输出量降低(外周低灌注)

(3)由如下至少1 项所证实的严重心功能不全的客观证据:

A. LVEF <30%

B. ,BNP 或NT-proBNP血浆水平升高

C. 经肺动脉导管测定平均PCWP>16 mmHg 及/或RAP>12 mmHg

(4) 由如下之一显示功能能力严重受损

A. 不能运动B. 6 分钟步行距离≤300 m

C. 峰值 VO2 耗 <12 to 14 mL/kg/min

(5) 在过去 6 个月内≥1 次的心衰住院史

(6) 尽管“优化治疗”包括利尿剂和 GDMT 在内的治疗,除非耐受性差或有禁忌,但先前的特征依旧,如有指征可用 CRT

《2013 ACCF/AHA Guideline for theManagement of Heart Failure》

1、定义:

血流动力学监测(hemodynamic monitoring)是指依据物理学定律,结合生理和病理生理学概念,对循环系统中血液运动的规律性进行定量地、动态地、连续地测量和分析。

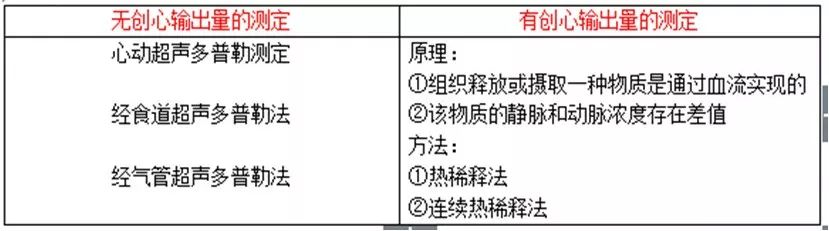

2、无创性血流动力学监测:

心电图、无创血压、脉搏血氧饱和度、无创心排量 (多普勒心排血量\阻抗微分心电图 )

3、有创性血流动力学监测:

包括有创动脉血压、中心静脉压(CVP)、肺动脉压、有创心排出量(CO)等。

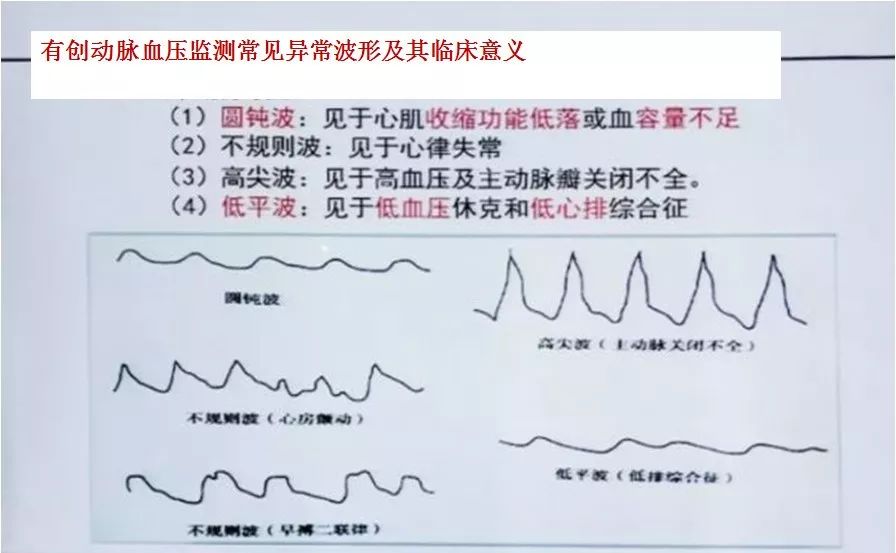

有创动脉血压监测是经动脉穿刺置管后直接测量血压的方法,能反映每个心动周期的血压变化情况。

其优点在于对血管痉挛、休克、体外循环的患者测压结果更可靠;

缺点在于可导致血肿、血栓及感染等。

就重症心衰患者,选择有创血压监测的数据更准确、详细,可提供即时、持续和直观的血压变化。

通过观察压力波形,可间接估计血容量、心肌收缩力、心排血量等,并在心电图受干扰时提供心率及心律的变化。

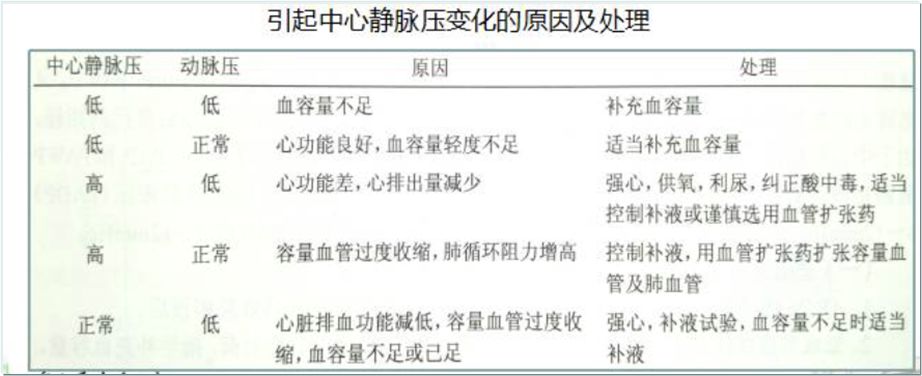

CVP是对右心室充盈压的直接测量,其正常范围为5~12 cm H2O。

CVP可为评价患者容量状态、有无心包填塞、右心功能、心脏顺应性等提供线索,有助于提供适当的充盈压以保证心排出量。

此外,因心排出量不能常规测量,临床工作中常依据动脉压结合CVP变化等对病情作出判断并指导治疗。

临床意义:

1、CVP正常值为5~12cmH2O;

2、CVP<2~5cmH2O,提示右心房充盈欠佳或血容量不足.CVP>15~20cmH2O,提示右心功能不良或血容量超负荷 ;

3、中心静脉压的高低取决于心功能、血容量、静脉血管张力、胸内压、静脉血回流量和肺循环阻力等因素,其中尤以静脉回流与右心室排血量之间的平衡关系最为重要

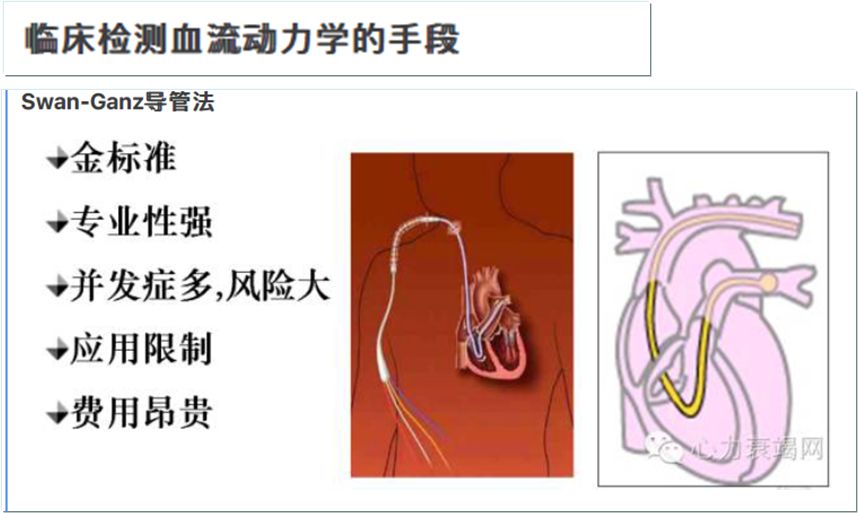

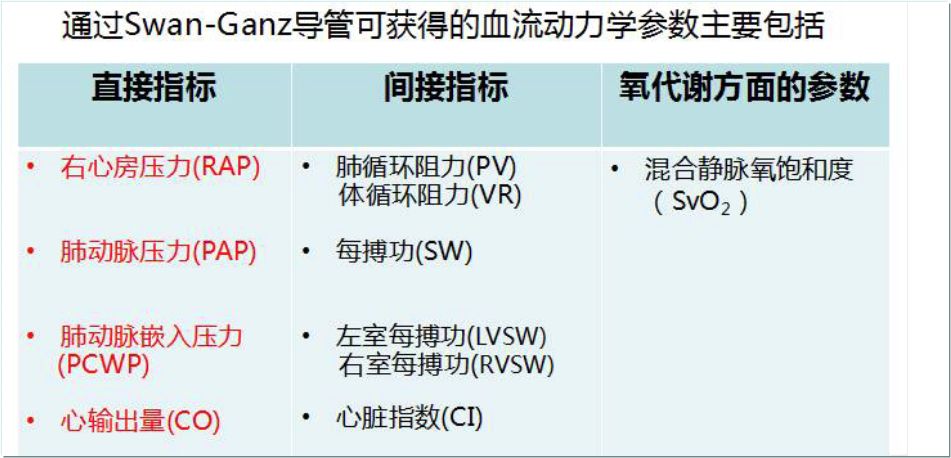

漂浮导管(Swan-Gans导管)由静脉插入经上腔或下腔静脉,通过右房、右室、肺动脉主干和左或右肺动脉分支,直至肺小动脉。在肺动脉主干测得的压力称为肺动脉压(PAP)。当漂浮导管在肺小动脉楔入部位所测得的压力称为肺毛细血管楔压(PCWP)

PAWP和PAP是反映左心前负荷与右心后负荷的指标,由于中心静脉压不能反映左心功能,所以,当患者存在左心功能不全时进行PAP和PAWP监测是很有必要的

区别心源性和非心源性肺水肿:心源性肺水肿:PCWP >12mmHg ,而非心源性肺水肿 PCWP ≤ 12mmHg

评估毛细胞血管前PH(mPAP≥25mmHg, PCWP ≤15mmHg, ---PAH)或毛细血管后PH(mPAP≥25mmHg, PCWP ≥15mmHg,—左心相关性PH)

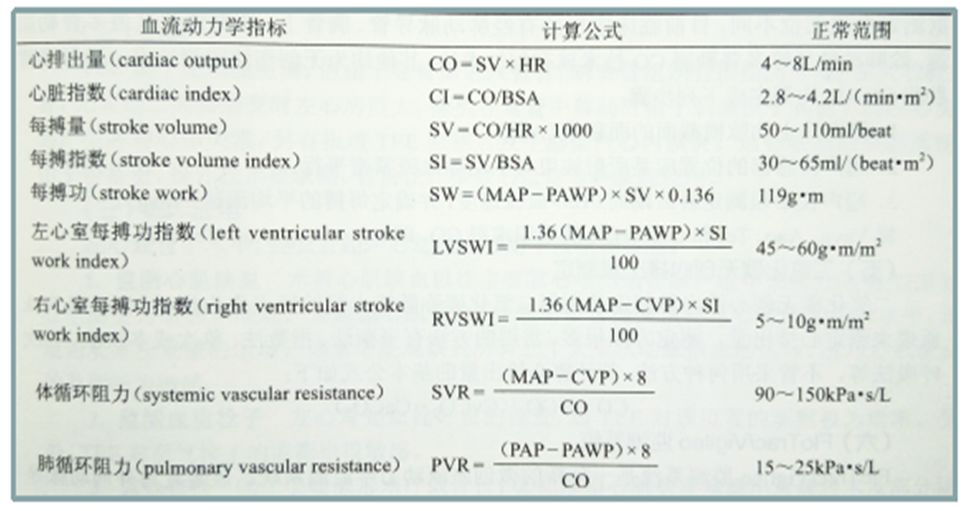

指一侧心室每分钟射出的总血量,正常值5.0~6.0L/min

CO反映心泵功能的重要指标,其受心肌收缩性、前负荷、后负荷、心率等因素的影响,对评价病人心功能具有重要意义

根据Starling曲线,CO对于补液、输血和心血管药物治疗有指导意义,也可通过CO计算其他血流动力学参数,如心脏指数、每搏量等

与CO有关的血流动力学指标的计算及正常值

(一)定义:

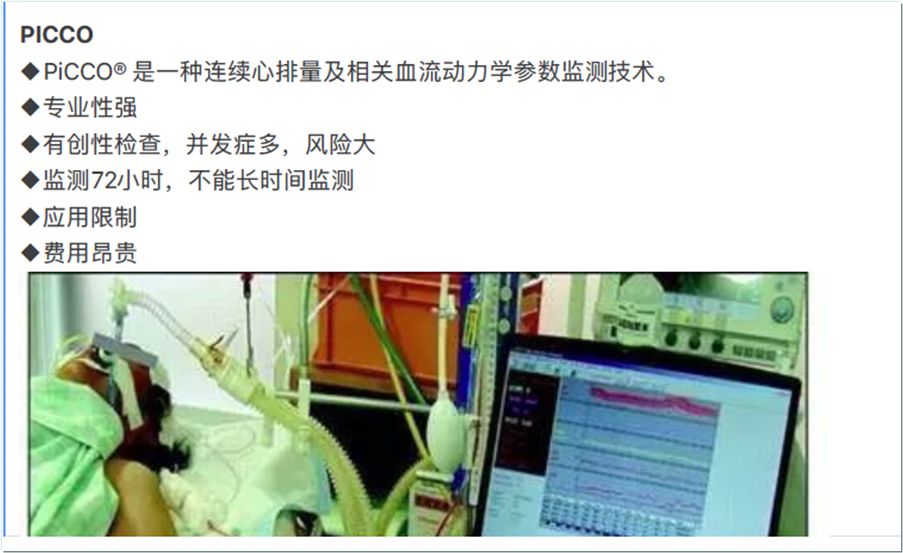

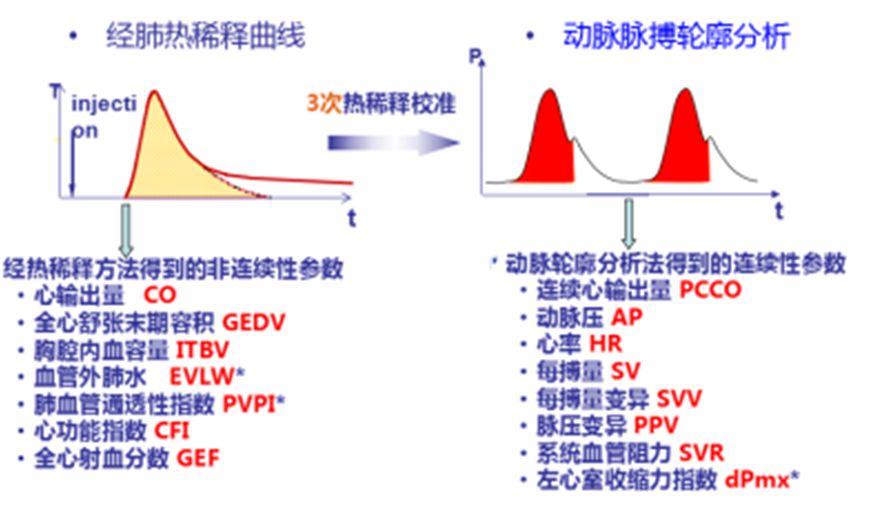

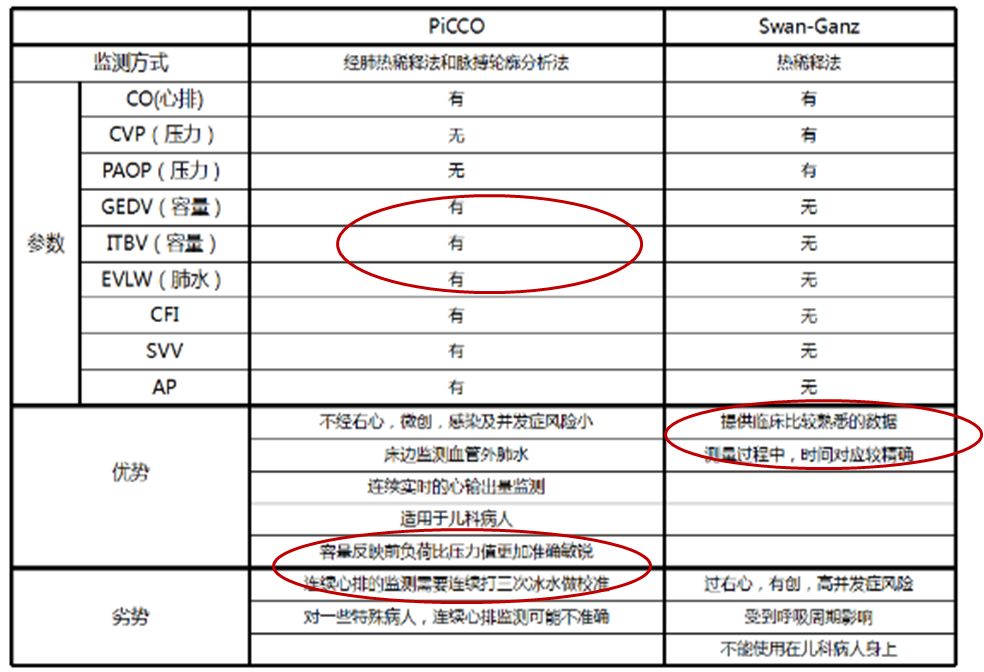

PICCO(Pluse Indicator Continuous Cardiac Output),即脉搏指示持续心排出量监测,它是经肺热稀释方法和动脉脉搏轮廓分析法的综合来对血液动力学和容量进行监护管理。

(二)意义:

PICCO在大动脉(通常是主动脉)内测量温度—时间变化曲线,因而可测量全心相关参数,而不仅以右心代表全心;更为重要的是其所测量的全心舒张末期容积(GEDV)、胸腔内血容积(ITBV)能更充分反映心脏前负荷的变化,避免了以往以中心静脉压(CVP)、肺动脉阻塞压(PAOP)等压力代容积,不能预测扩容反应的缺陷。

置1根中心静脉导管和1根股动脉导管,用温度指示剂注入中心静脉后,分布于胸腔内各个腔室,根据股动脉测得温度衰减曲线,即可得出各个腔室容量的分布情况。

测量从中心静脉注入一定量冰盐水,容积和温度很快弥散至心脏及肺内,当动脉热敏探头探测到热量信号时,即可识别温度差并汇成曲线,计算机自行对该曲线进行分析得出一基本参数,并结合PICCO导管测得的股动脉压力波形,得出一系列重要临床参数。

✦ 胸腔内血容积(ITBV)和全心舒张末期容积(GEDV)不会受机械通气的影响而产生错误,在反映心脏前负荷的敏感性和特异性方面,远比心脏充盈压CVP + PCWP以及右心室舒张末期容积更强

✦ 血管外肺水(EVLW)评估肺水肿远远优于胸部X线

✦ 肺血管通透性指数(PVPI)一定程度上反映了肺水肿形成的原因(区分静水压型和通透性肺水肿)

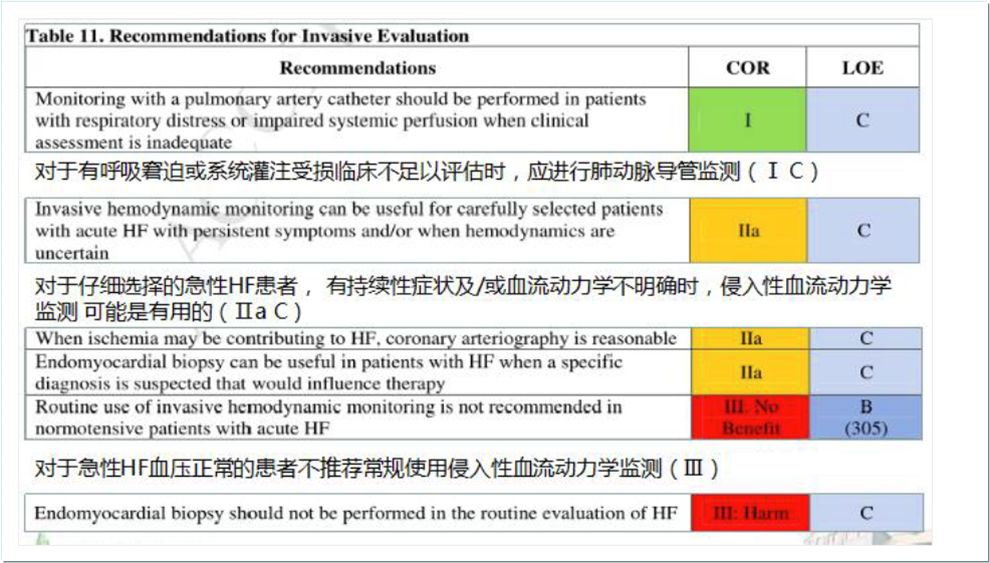

1)慢性心衰患者的临床评估:创性血液动力学检查主要用于严重威胁生命,对治疗反应差的泵衰竭患者,或需对呼吸困难和低血压休克作鉴别诊断的患者

2)急性心衰血液动力学监测: 用于血液动力学状态不稳定,病情严重且治疗效果不理想的患者,如伴肺水肿(或)心源性休克患者

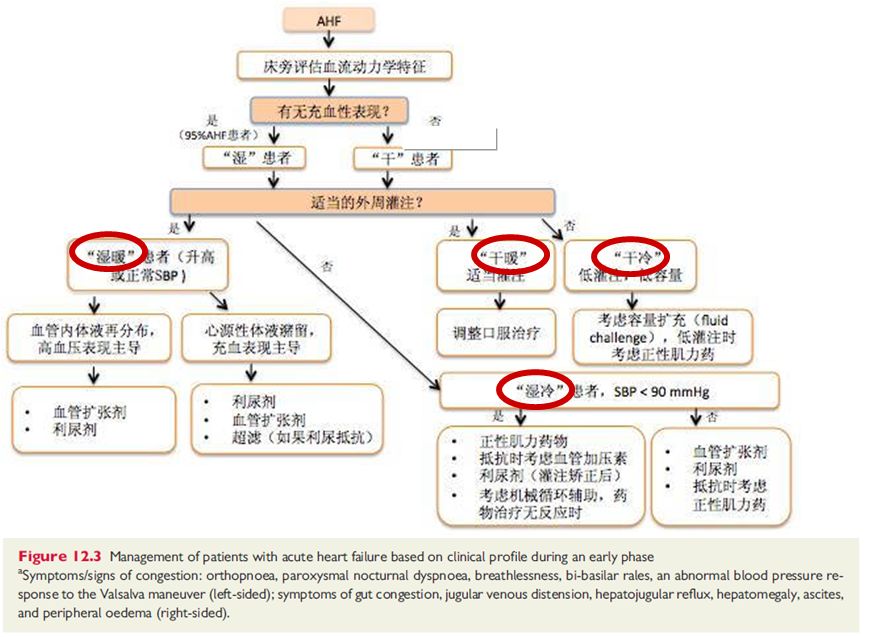

急性心力衰竭早期使用临床特征评估有无充血和外周低灌注。

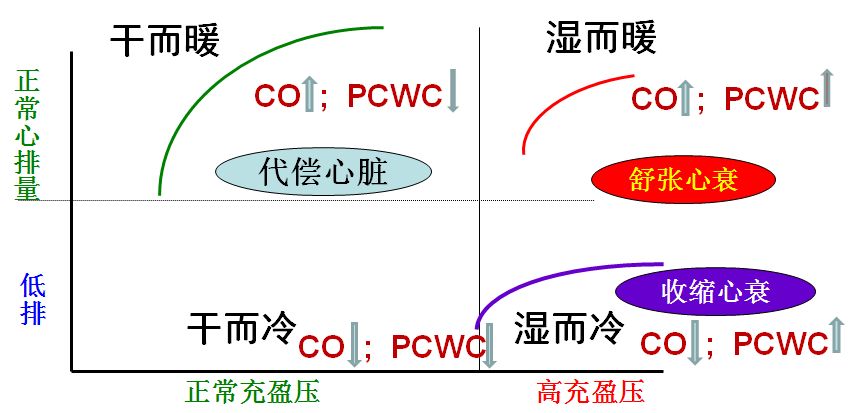

不同心功能状态与Frank-Starling曲线

➤ 代偿心功能:干而暖

无充盈压升高、无低排,曲线在左上

➤ 代偿心功能:湿而暖

心排量相对正常,主要是液体潴留(肺水肿),血压正常甚至偏高,血流动力学特点是高充盈压,曲线在右上;

治疗目的:回复正常充盈压,希望心功能曲线水平左移即可,硝酸酯类+利尿剂(最佳选择)

发病人群:主要是冠心病,或高血压+冠心病。

➤ 代偿心功能:干而冷

暂无液体潴留,主要是低排,曲线在左下;

治疗目的:增加心排量,曲线向上移,主要选正性肌力药,因“冷”就说明外周阻力高,须选择具有改善外周阻力的正性肌力药:米力农、多巴酚丁胺,暂不用利尿剂甚至须补液;

如血压过低,还须缩血管药物,如多巴胺;

发病人群:心衰利尿过度、急性右心衰(急性右室MI或急性肺栓塞)、严重瓣膜狭窄

➤ 代偿心功能:湿而冷

液体潴留(肺水肿)并心排量降低,血流动力学特点:高充盈压+低排,曲线在右下;

治疗目的:降低充盈压(左)、增加心排量(上),希望曲线左上移:利尿剂+动(静)脉扩张剂+正性肌力药物、器械辅助治疗

发病人群:急性大面积心梗、扩张型心肌病急性恶化、急性暴发型心肌炎等心源性休克

心力衰竭的实质就是在始动因素损伤后的血流动力学紊乱;

血流动力学的简单含义就是前、后负荷、心脏充盈压及外周阻力、心排量;

急性心衰血流动力学严重紊乱且复杂,并随时间会转化,救治与评估并重、把握心衰血流动力学特点是正确选择药物及其他措施的关键。

白玲教授

西安交通大学医学院第一附属医院

博士,主任医师,硕士生导师。西安交通大学医学院第一附属医院心内科副主任。中华医学会心血管分会第九届委员会心力衰竭学组委员、中国医师协会心力衰竭专家委员会常委、中国医师协会心血管分会肺血管血组委员、中国医师协会心脏重症委员会委员、陕西省医学会心血管内科分会委员。从事心血管内科医疗、教学和科研工作20余年,专长心力衰竭的基础、临床研究研究工作。