概 述

➤ 重症心力衰竭一般指严重到影响生命的一组心功能不全、合并其他脏器功能障碍(如呼吸衰竭、肾脏衰竭、严重感染等)的晚期综合征。并未有统一的诊断标准,一般包括以下两种心力衰竭患者

虽然经优化内科治疗,休息时仍有症状,极度无力,常有心原性恶病质,且需反复长期住院,为难治性心衰患者。

急性心衰患者,包括急性失代偿性心衰和慢性心衰急性发作。

重症心力衰竭往往由慢性心衰救治不当或病情进展发展而来;也可能因大面积心肌梗死或暴发性重症病毒性心肌炎;也或者见于机械、瓣膜、血压持续严重升高、合并VTE等原因所导致严重血流动力障碍。病死率高,预后极差。

➤ 肺栓塞(PE)是由内源或外源性栓子阻塞肺动脉引起肺循环和右心功能障碍的临床综合征,包括肺血栓栓塞、脂肪栓塞、羊水栓塞、空气栓塞、肿瘤栓塞等。

➤ 肺血栓栓塞症(PTE)是最常见的急性肺栓塞(APE)类型,由来自静脉系统或右心的血栓阻塞肺动脉或其分支所致,以肺循环和呼吸功能障碍为主要病理生理特征和临床表现,占APE的绝大多数,通常所称的APE即PTE。

➤ 深静脉血栓(DVT)是引起PTE 的主要血栓来源,DVT 多发于下肢或骨盆深静脉,脱落后随血流循环进入肺动脉及其分支。

➤ 肺血栓栓塞症(PTE)常为深静脉血栓(DVT) 的合并症,且二者在发病机制上存在相互关联,是同一疾病病程中两个不同阶段的临床表现,因此统称为静脉血栓栓塞症(VTE) 。

➤ 约50%近端DVT的患者有无症状性PTE,约80%的PTE患者发现有无症状性DVT。

流行病学

➤ 重症心力衰竭患者血栓栓塞风险估计为每年1%~4.5%。

➤ 国际大规模临床研究结果显示住院患者如不采取血栓预防措施,,VTE的患病率4.9%-14.9%,其中 5%为致死性PTE。

➤ 住院的心力衰竭患者发生有症状的PTE的风险为非心力衰竭患者的2.15倍,发生有症状的DVT的风险为非心力衰竭患者的1.21倍。

➤ 重症监护病房VTE患病率为28%~33%;急性心肌梗死患者为22%;慢性心力衰竭患者为26%,且其危险性随LVEF的减低而增加,<20%的心衰患者发生VTE的风险增加38.3倍,心力衰竭是VTE的独立危险因素,LVEF越低,VTE风险越高。

心衰的病因和诱因

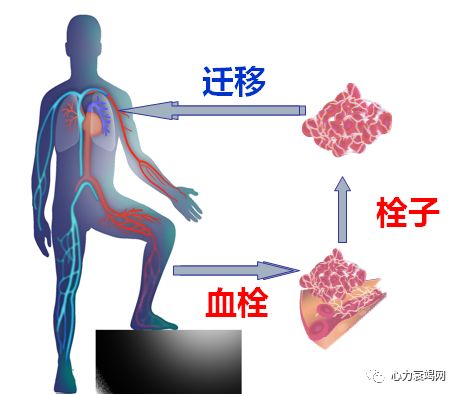

高危因素

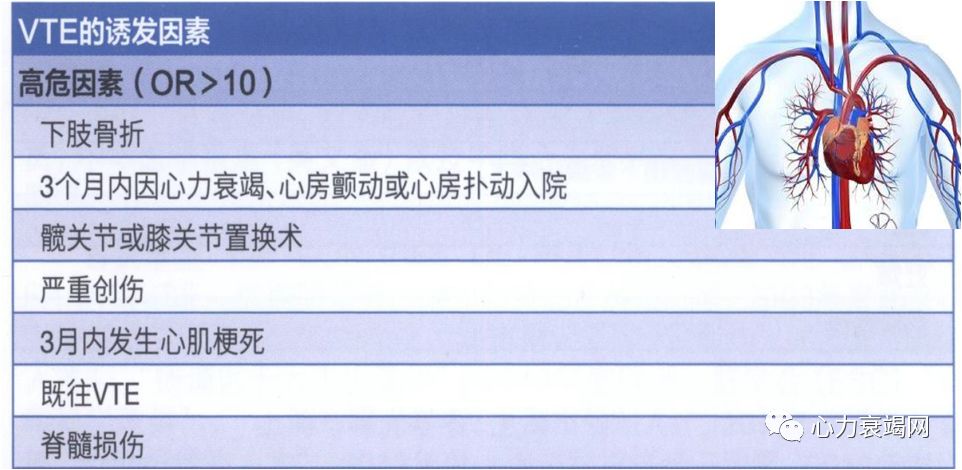

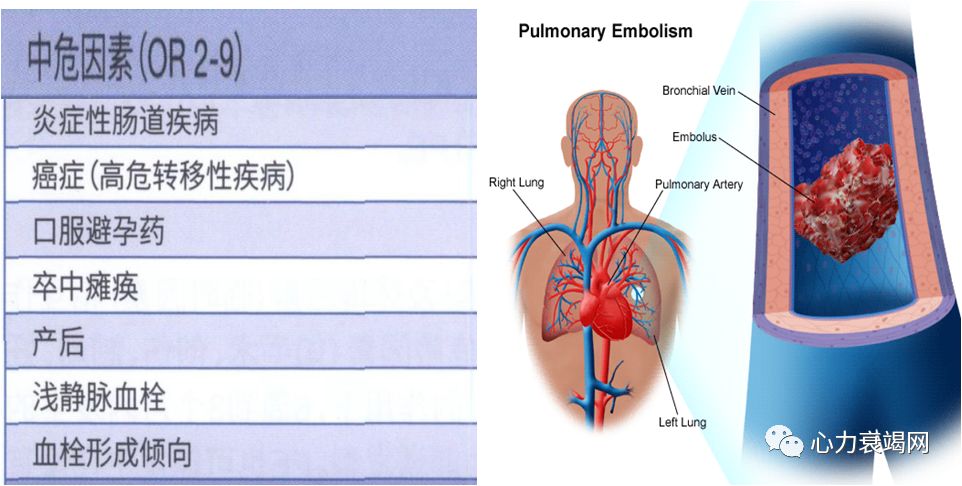

中危因素

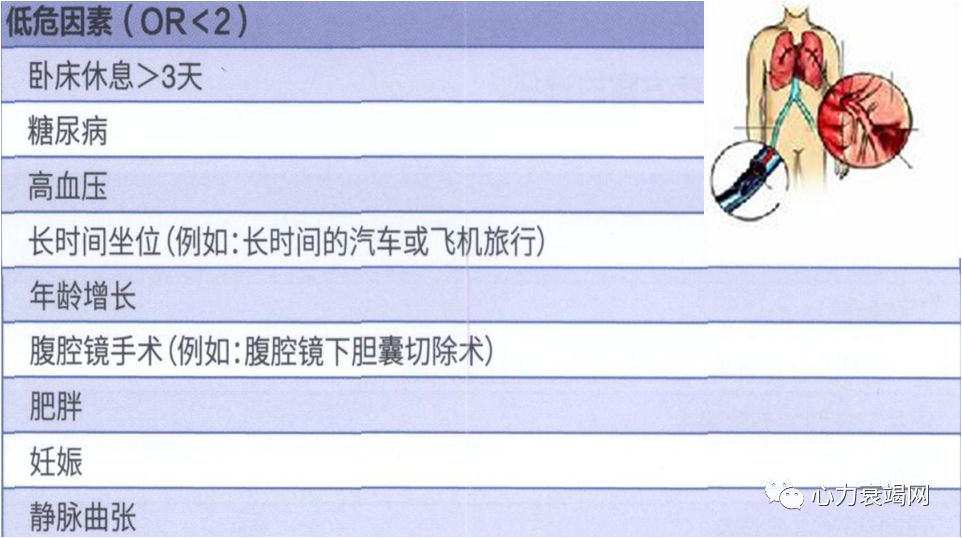

低危因素

VTE危险因素

内科住院患者发生VTE的危险因素包括以下几个方面:

导致急性入院的因素:急性心力衰竭、急性呼吸衰竭、急性脑卒中、急性感染性疾病、AMI及其他导致活动受限大于3天的情况等

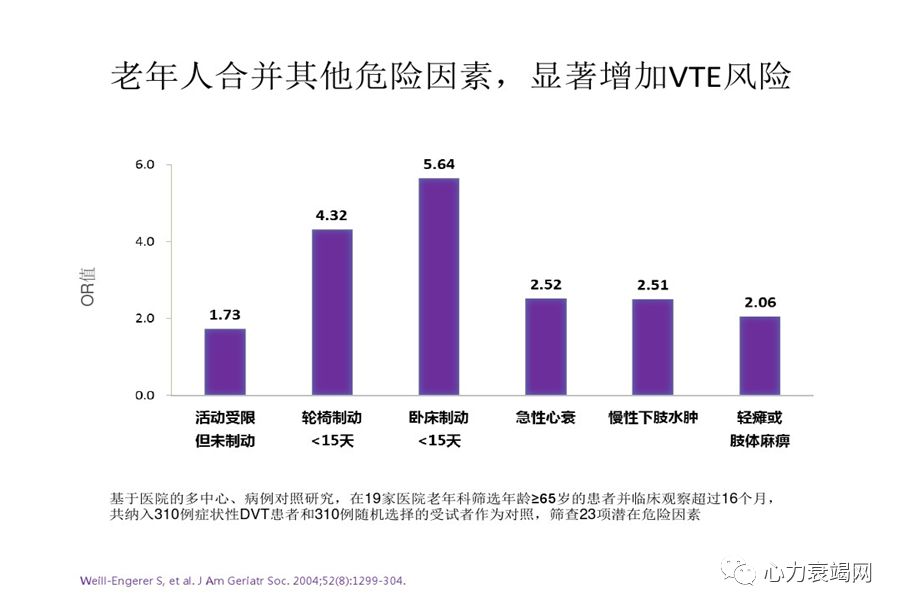

基础和慢性疾病:如VTE病史、静脉曲张、慢性心力衰竭、恶性肿瘤、偏瘫、年龄大于75岁、慢性肺部疾病、糖尿病、肥胖、胶原血管病及易栓症等

能增加VTE患病危险的治疗措施:如机械通气、中心静脉置管、抗肿瘤治疗、永久性起搏器置入、激素替代治疗等

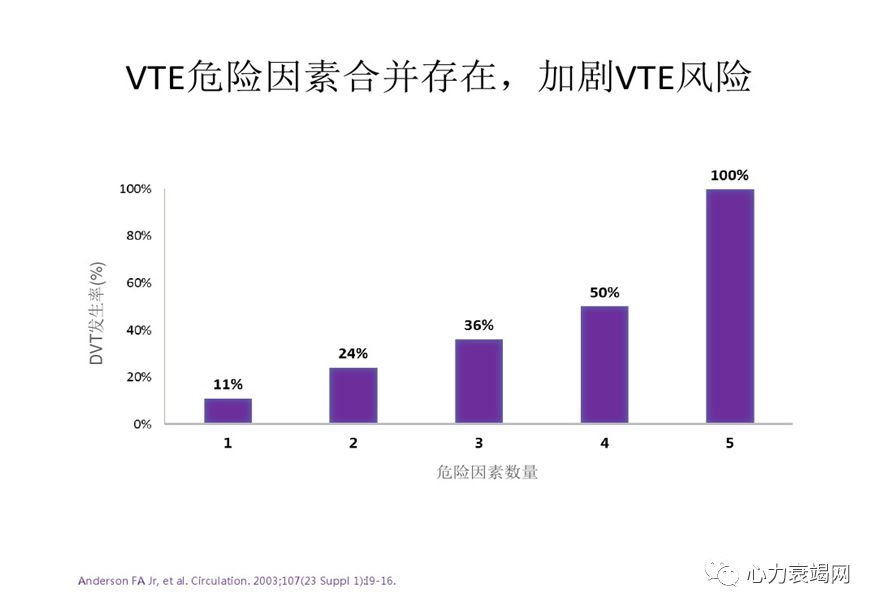

存在两项以上危险因素的患者发生VTE的风险更高

心衰血栓栓塞的危险因素分析

➤ 左室扩大与左室收缩功能障碍

LVEF是血栓栓塞的独立危险因素, LVEF < 28 %的心衰患者卒中发生率是LVEF >28%患者的2倍, LVEF每下降5%,卒中的风险提高18%

左室功能障碍( LVEF越低)越严重,血栓事件发生的风险越高

➤ 左心室内血栓

左心室血栓会影响心衰患者预后,尤其是那些突出、易变不稳定的血栓更增加了慢性心衰患者发生栓塞的风险;

➤ 心房纤颤

房颤是慢性心衰患者发生血栓栓塞的重要危险因素,心衰伴房颤患者心房失去有效的收缩,心房重构

心房向心室排血受阻,导致左心房内压升高,血流速度减慢,形成涡流,容易引起血栓形成,心房左心耳是血栓形成的多发部位。

心衰血栓形成机制

➤ 血流异常

心腔扩大、心肌收缩力减弱、局部室壁运动异常和合并房颤都会使心腔内血流缓慢瘀滞造成血栓栓塞。

➤ 血管壁异常

心衰时微循环血流缓慢致组织缺氧,造成组织与血管一系列损伤,促其释放大量组织因子如TNF和其他细胞因子,从而导致促血小板活化因子增加,增加了血小板的聚集、趋化,并可激活凝血系统,促进或导致血栓形成。

➤ 血液成分异常

严重心衰患者血浆黏滞度、纤维蛋白原、凝血酶 -抗凝血酶III复合物、血纤维蛋白肽A和D-二聚体水平均升高。同时心功能不全激活了凝血系统,引起 一系列促凝因子活性增强。

重症心衰合并VTE的相关检查

➤ 心电图: 40%的窦速;V1-V4及Ⅱ、Ⅲ、aVF的ST段压低和T波倒置;QRS电轴右偏、SI,TIII,QIII型、完全性或不完全性右束支传导阻滞;房性心律失常。

➤ 胸片:肺动脉高压征象(肺动脉段突出、肺动脉扩张、右房右室大);区域性肺血管纹理稀疏、纤细、肺透亮度增加;基底接近胸膜、尖端朝向肺门的楔形阴影(肺梗死);患侧胸膜粘连患、膈肌抬高及胸腔积液(少量~中量)。15%可完全正常。

➤ 超声心动图:直接征象为发现肺动脉近端或右心腔血栓;间接征象为右房、右室扩大,三尖瓣反流速度增快以及室间隔左移,肺动脉干增宽等;肺动脉高压;右心功能不全;少量心包积液等。最近报道,右室局部室壁运动异常为急性PE的特异性征象。

辅助检查

➤ 放射性核素肺显像:肺灌注显像的典型所见是呈肺段分布的灌注缺损,不呈肺段性分布者诊断价值受限。肺通气与灌注比例失调(肺通气显像正常,而灌注呈典型缺损,高度可能是PE),病变部位既无通气,也无血流灌注,可能是肺实质性疾病,不能诊断PE(肺梗死除外);肺通气显像扫描异常,灌注无缺损,为肺实质性疾病;肺通气与灌注显像均正常,可除外症状性PE 。

➤ 肺动脉CTA:管腔内对称性或偏心性充盈缺损及截断性阻塞为PE的典型表现。肺梗死、胸腔积液、肺动脉高压征象。

➤ 肺动脉造影:目前公认的诊断PE的金指标。具有较高的敏感性及特异性。PE的肺动脉造影征象有:(1)血管腔内充盈缺损;(2)肺动脉截断现象;(3)某一肺区域血流减少。

➤ 下肢深静脉超声:尤其对股、静脉可显示静脉腔内的血栓回声,敏感性及特异性均较高。

实验室检查

➤ 血气分析:低氧血症(肺血管床堵塞15%~20%),发生率约76%;40%的患者动脉血氧饱和度正常, 20%的PaO2也可完全正常;93%有低碳酸血症; 86%~95%有肺泡-动脉血氧分压差增大及呼碱。检测时应以患者就诊时卧位、未吸氧、首次动脉血气分析的测量值为准。

➤ D-二聚体(D-dimer):>500Pg/L为高度怀疑;D-dimer<500Pg/L 可初步排除PE。推荐使用高敏检测法对门诊和急诊疑诊的急性肺栓塞患者进行检测。

阳性预测价值很低,创伤、手术、出血、心肌梗死、肿瘤、炎症、妊娠也会升高。

特异度随年龄增长而降低,80岁以上的患者降至约10%。只能作为低危和中危患者的初步筛查试验。高危患者不推荐常规筛查D-Dimer。

➤ 其他:纤维蛋白原、脑钠素、肌钙蛋白、心肌酶、炎症因子(CRP)、BNP/NT-proBNP等。

遗传性易栓症相关检查

➤ 建议筛查:

(1)发病年龄较轻(<50岁);

(2)有明确的VTE家族史;

(3)复发性VTE;

(4)少见部位(如下腔静脉,肠系膜静脉,脑、肝、肾静脉等)的VTE;

(5)无诱因VTE;

(6)女性口服避孕药或绝经后接受雌激素替代治疗的VTE;

(7)复发性不良妊娠(流产,胎儿发育停滞,死胎等);

(8)口服华法林抗凝治疗中发生双香豆素性皮肤坏死;

(9)新生儿暴发性紫癜。

➤ 建议筛查的检测项目:包括抗凝血酶、蛋白C和蛋白S的活性。抗凝蛋白活性下降的个体,有条件时应测定相关抗原水平,明确抗凝蛋白缺陷的类型以及检测FⅤLeiden突变和 PTG20210A突变。上述检测未发现缺陷的VTE患者,建议进一步检测血浆同型半胱氨酸(MTHFR突变),血浆因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ和纤溶蛋白缺陷等。

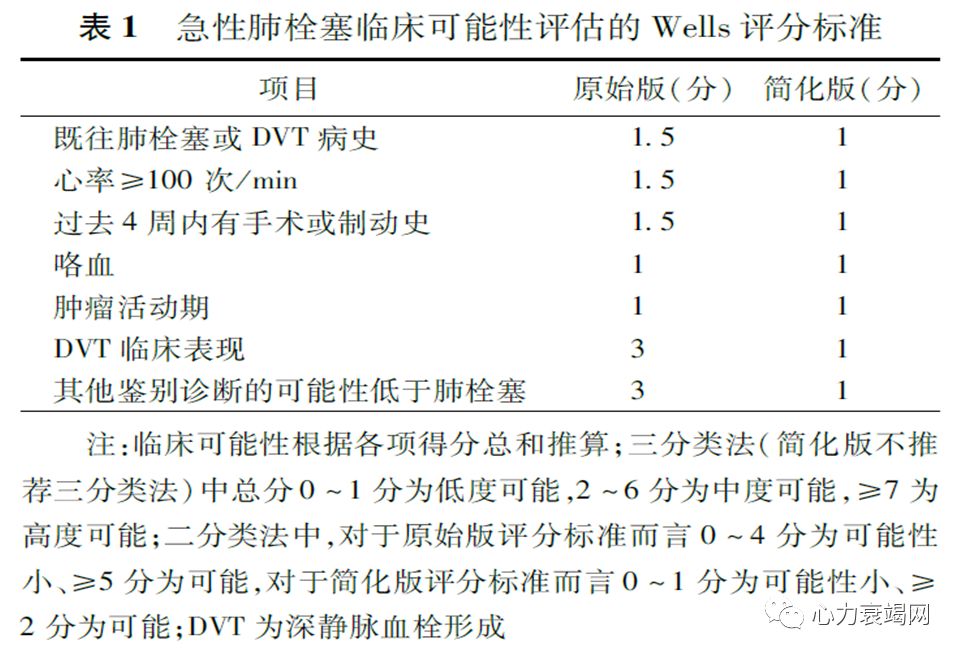

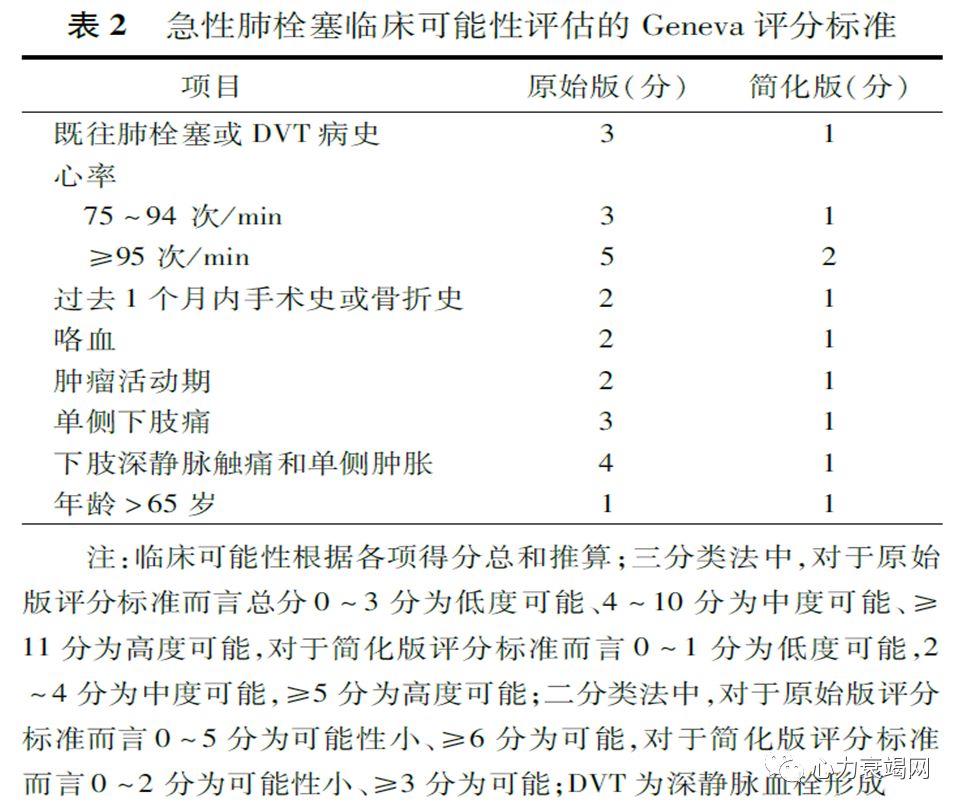

临床可能性评估

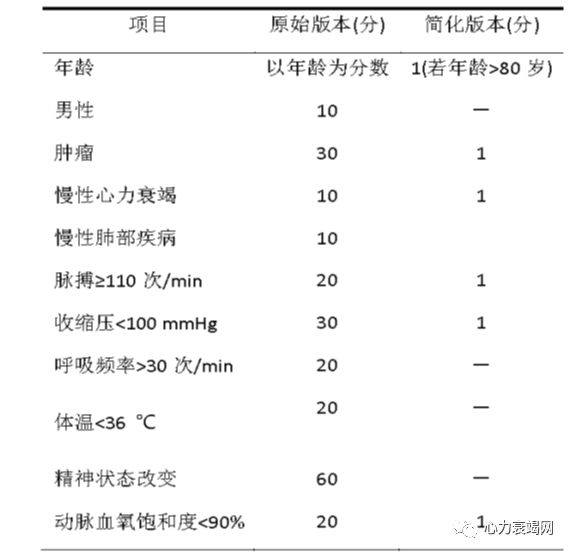

PE严重指数(PESI)及其简化版本(sPESI)的评分标准

注:原始版本评分中,总分≤65分为Ⅰ级,66~85分为Ⅱ级,86~105分为Ⅲ级,106~125分为Ⅳ级,>125分为Ⅴ级;危险度分层:原始版本评分Ⅰ~Ⅱ级或简化版本评分0分为低危,原始版本评分Ⅲ~Ⅳ级或简化版本评分≥1分为中危,原始版本评分Ⅴ级为高危;简化版本中存在慢性心力衰竭和(或)慢性肺部疾病评为1分;1mmHg=0.133 kPa

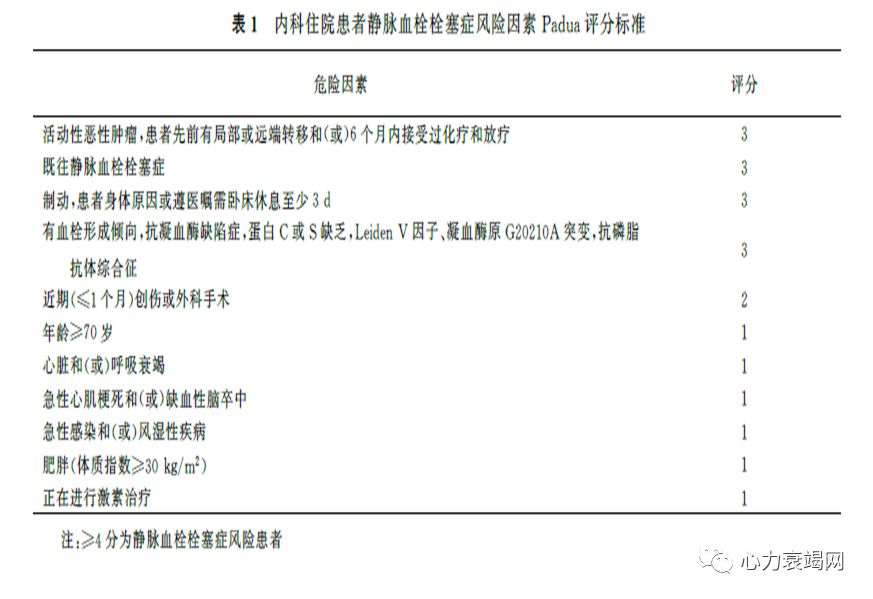

VTE风险评估

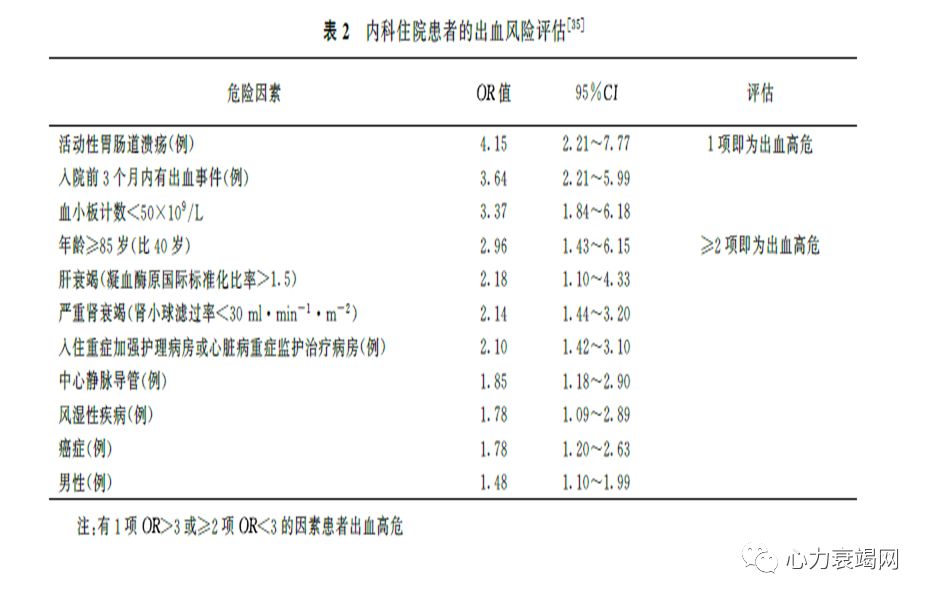

出血风险评估

住院患者VTE预防现状

来自国际急诊内科患者VTE调查结果显示:住院的VTE高危患者中仅39%~40%,进行了预防

我国住院的VTE高危患者接受预防的仅为13%~20%,其中重症监护室的预防比率为16.9%

重症心力衰竭患者VTE预防

根据个体情况选择一种机械预防(包括分级加压弹力袜、间歇充气加压泵和足底静脉泵)和(或)一种药物预防措施,预防一般需6-14天,目前无临床证据表明需延长预防时间。预防过程中应对患者的VTE和出血风险进行动态评估。

对高龄患者采用药物预防,需加强临床监测。由于高龄患者通常伴有肾功能损害、多种并发症、对口服抗凝药易过敏、其他合并用药互相作用,VTE预防可能导致高龄VTE高风险患者加剧出血。出血风险高的高龄患者可行机械预防。

机械预防禁忌证:严重下肢动脉硬化性缺血、充血性心力衰竭、肺水肿、下肢DVT等。

重症心力衰竭患者DVT预防

下肢深静脉血栓的预防

1、基本预防措施:功能锻炼、早期下床活动、做深呼吸运动。

2、物理预防措施:足底静脉泵、间歇充气加压装置及梯度压力弹力袜。

3、药物预防措施:注射抗凝药物。

重症心力衰竭患者VTE预防

重症心衰患者需要住院和卧床休息。随机对照研究证实,重症心衰患者使用低分子肝素可以减少DVT的发生,应当预防性使用低分子肝素。

无禁忌证可考虑使用普通肝素或低分子肝素抗凝预防血栓形成,疗程7-10天或直到危险因素去除。发生高危PTE可予溶栓治疗。

重症心衰患者极低EF值、显著心腔扩大、室壁瘤、心腔内血栓缺乏长期抗凝价值的评价,但有些医生仍给予抗凝治疗预防血栓栓塞性事件。

重症心衰合并房颤,心衰伴既往血栓栓塞史,权衡风险后选择抗凝且必须长期抗凝治疗。

急性心衰合并APE的处理

急性大面积肺栓塞所致急性右心衰竭和低心排出量是死亡的主要原因,因此呼吸和循环支持治疗尤其重要,其治疗主要包括:

呼吸支持治疗:吸氧(面罩或鼻导管、机械通气)

循环支持治疗:肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺

溶栓和(或)抗凝治疗

抗凝治疗

➤ 初始抗凝治疗

静脉普通肝素

皮下注射低分子量肝素

皮下注射磺达肝癸钠

口服维生素K拮抗剂、新型口服抗凝药物

➤ 长期抗凝治疗

口服维生素K拮抗剂、新型口服抗凝药物

皮下注射低分子量肝素(肿瘤患者)

其他治疗

外科血栓清除术:血栓清除术引入高危APE和选择性的中高危APE的治疗,尤其对于溶栓禁忌或失败的患者;

经皮导管介入治疗可去除肺动脉及主要分支内的血栓,促进右心室功能恢复,改善症状和存活率,适用于溶栓绝对禁忌证的患者。

静静脉滤器置入:在有抗凝药物绝对禁忌证以及接受足够强度抗凝治疗后仍复发的APE患者,可选择静静脉滤器置入,可减少APE患者急性期病死率,但增加VTE复发风险。

应筛选不良事件风险低的急性肺栓塞患者早期出院和行院外治疗。

小 结

APE合并急性RHF的治疗策略

合并休克或持续性低血压的APE(高危APE):应及时给予血液动力学和呼吸支持;

起始抗凝首选静脉普通肝素;

直接再灌注治疗是高危APE患者的最佳选择;

有溶栓禁忌或溶栓失败伴血液动力学不稳定的患者,可行外科血栓清除术;

对溶栓有禁忌或溶栓失败者,也可行经皮导管介入治疗。

不伴休克或持续性低血压的APE(中危或低危APE):不推荐常规全身溶栓治疗;

皮下注射低分子量肝素或磺达肝癸钠是大多数不伴血液动力学障碍的APE患者治疗的最佳选择,除外合并严重肾功能不全患者;

APE确诊后,应采用有效的临床评分评估风险(推荐sPESI)和危险分层。

对中危患者,应行超声心动图或CT肺动脉造影评估右心室功能,并进行血肌钙蛋白检测,以进一步危险分层;

对中高危患者,应严密监测,以及早发现血液动力学失代偿,一旦出现即启动补救性再灌注治疗;

对中低危患者,建议给予抗凝治疗;

PESI分级Ⅰ级或Ⅱ级以及sPESI评分为0的低危患者,可考虑早期出院和家庭治疗。