文献回顾及研究背景

真实世界中心肌梗死后心衰现状

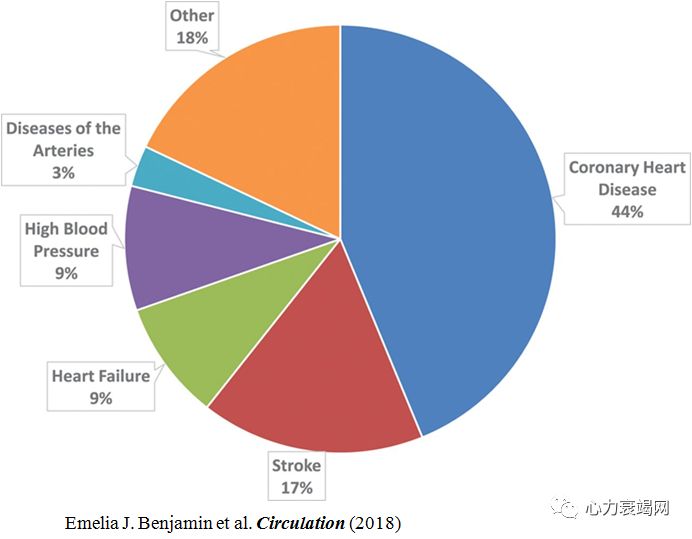

2017美国心血管死亡原因中冠心病占比44%,接近一半

现患率:65岁以上人群中,心肌梗死后心衰现患率近20%

发病率:2012年至2030年,心肌梗死后心衰发病率将激增46%

全因死亡率:1年死亡率 22%,5年死亡率42.3%

住院率:1月内反复住院率接近25%

疾病经济负担:每年耗费约400亿美元

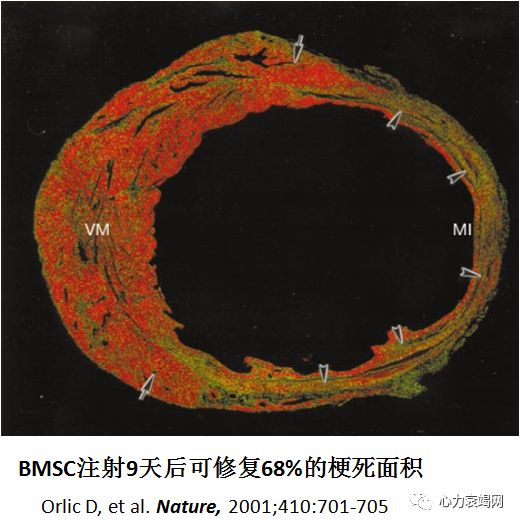

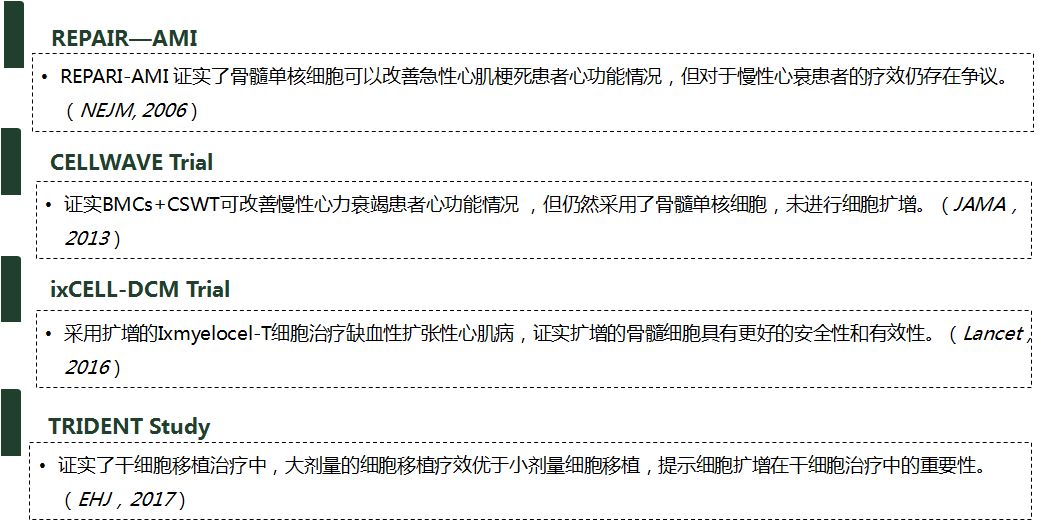

➤ Orlic D等证明ckit阳性的BMSC可以促进心肌再生

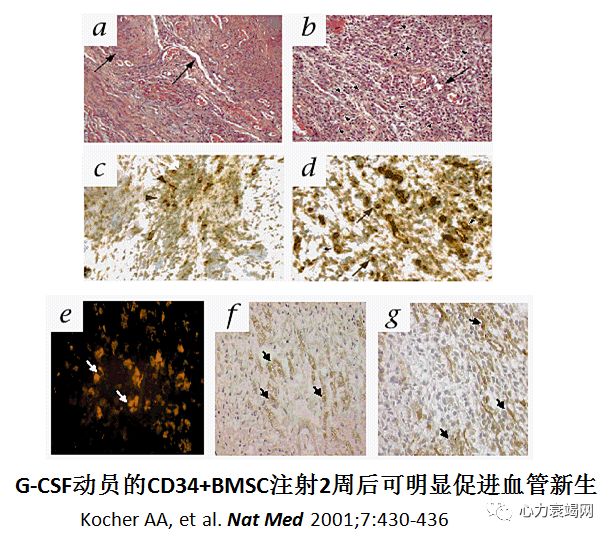

➤ Kocher AA等证明注射BMSC可促进血管新生

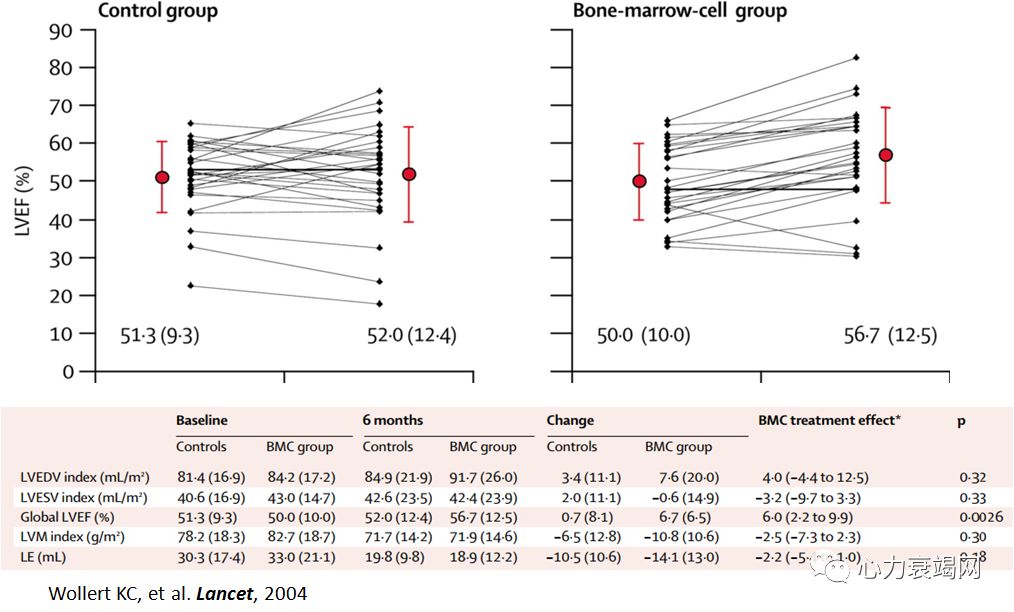

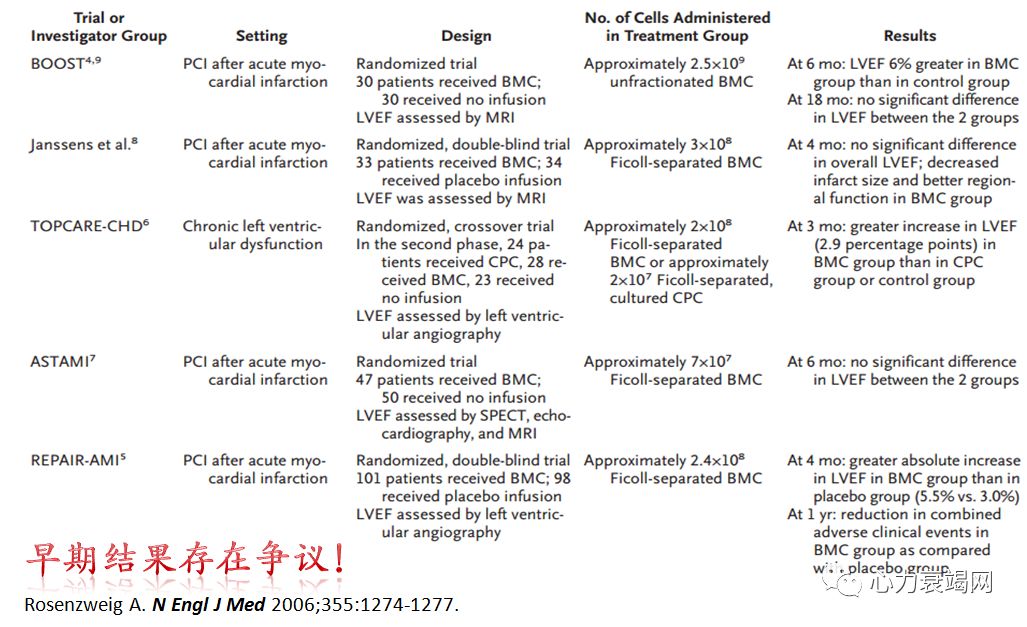

入组60例5天内的STMEI患者,PCI后经冠脉通路移植,通过MRI测量LVEF

6月随访后BMSC组LVEF改善6.7%!

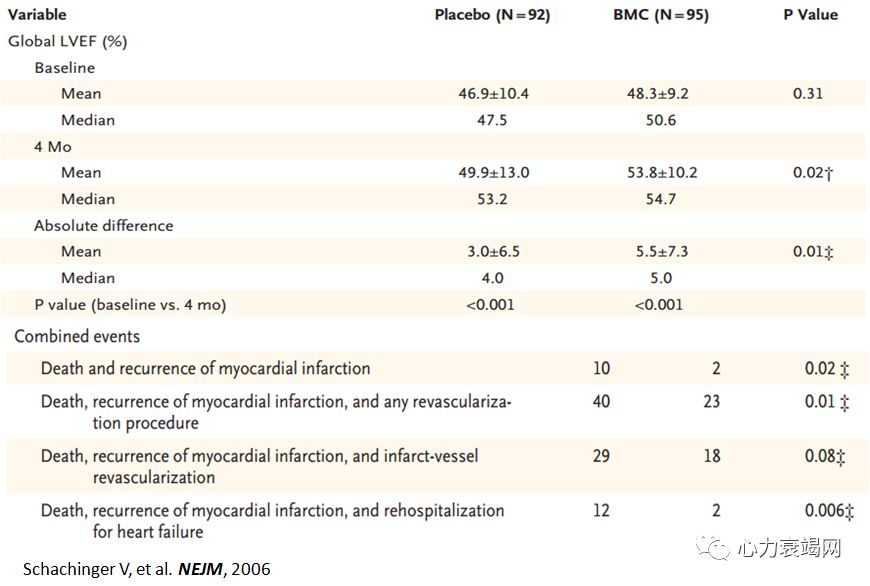

入组204例STMEI患者采用Ficoll分离法获取BMSCs,PCI后经冠脉通路移植,通过左室造影测量LVEF

4月后随访LVEF明显升高,组间存在统计学差异,1年随访各终点事件发生率对照组明显高于实验组。

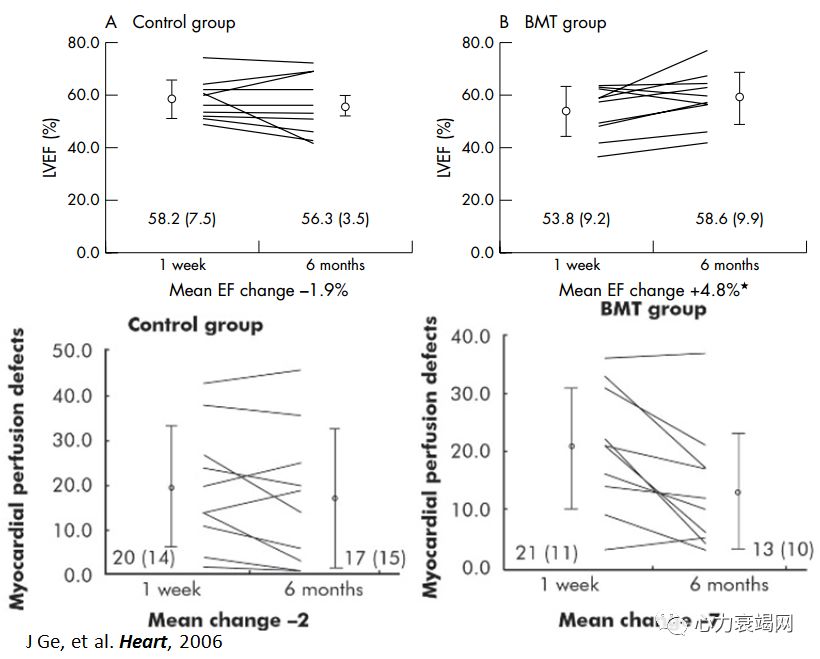

入组20例STMEI患者采用Ficoll分离法获取BMSCs,PCI后经冠脉通路移植,通过心超测量LVEF,SPECT测量缺血改善情况

6月后随访显示BMSCs注射组LVEF提升4.8%,缺血评分下降7分。

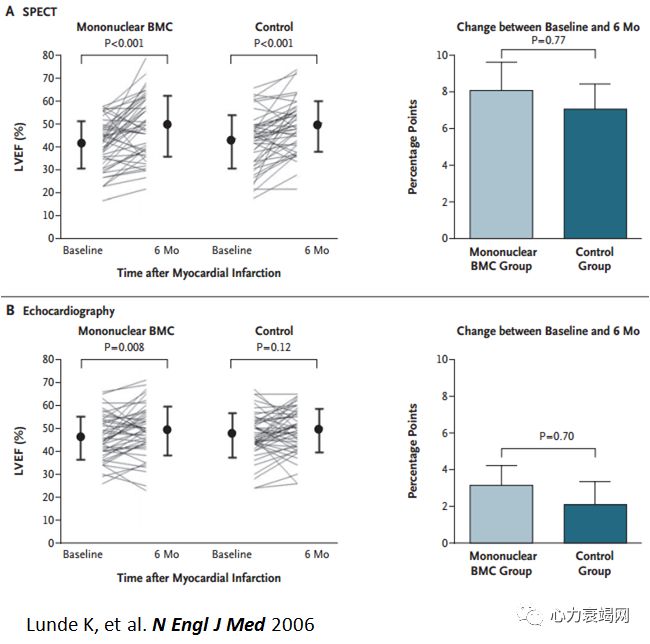

入组100例急性前壁心肌梗死患者采用Ficoll分离法获取BMSCs,通过SPECT、心超检测LVEF,PCI后经冠脉通路移植BMSCs,随访周期:6月。

6月后随访显示两组LVEF较基线均升高,但两组之间无统计学差异。

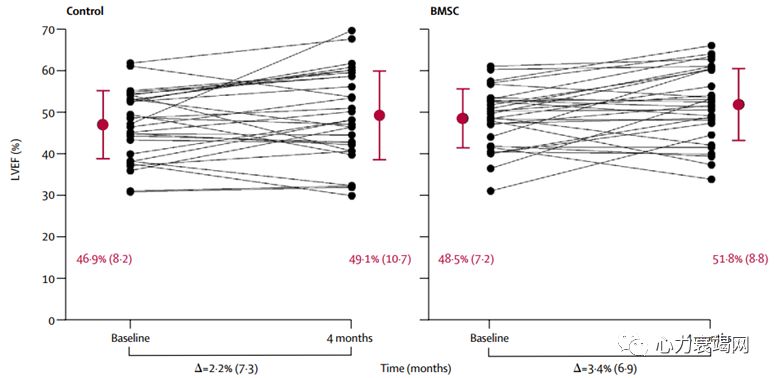

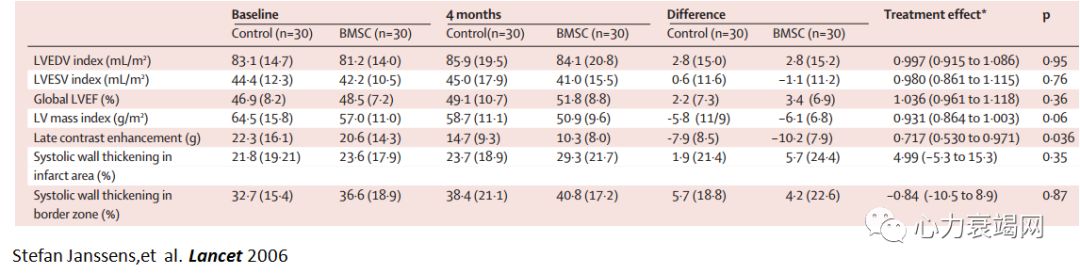

入组67例STMEI患者采用Ficoll分离法获取BMSCs,4月后通过MRI测量LVEF

4月后随访两组之间LVEF无统计学差异!

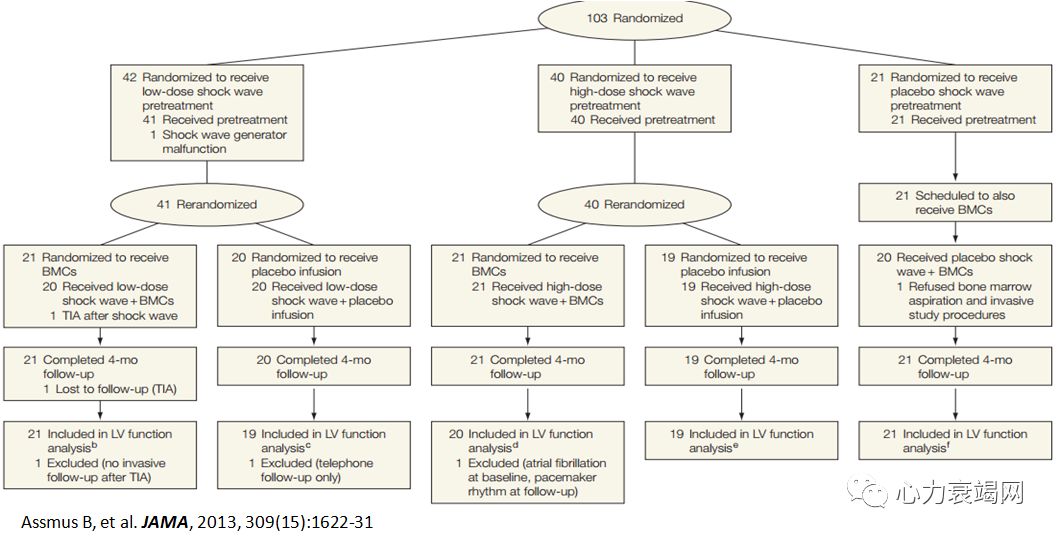

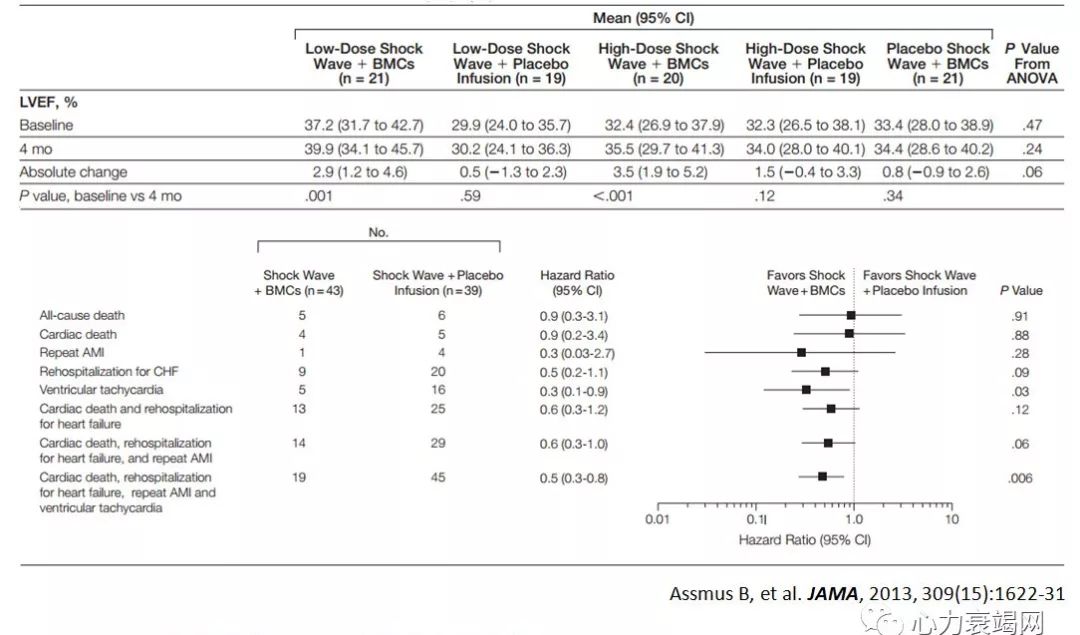

CellWave试验入组慢性缺血性心衰患者,LVEF<50%或NYHA II级及以上

Ficoll分离法获得BMSCs,干预组予体外震波+BMSCs植入

CSWT+BMSC显著提高LVEF;改善临床复合终点!

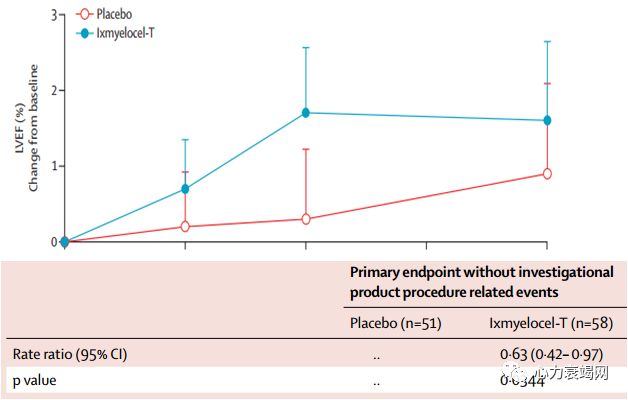

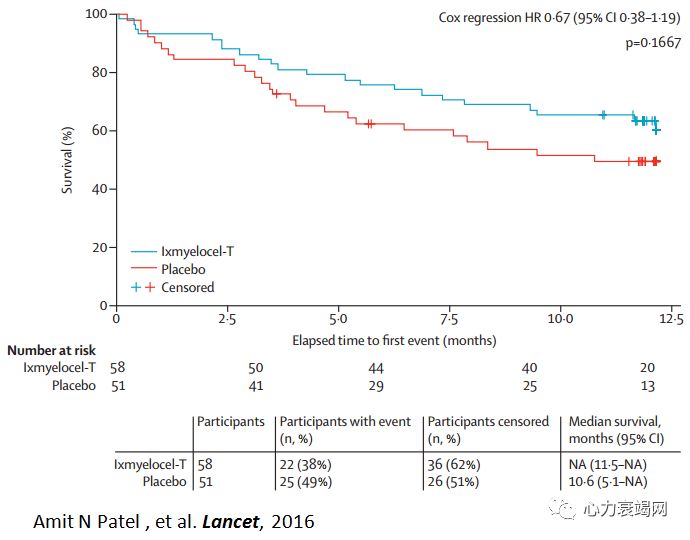

移植扩增的BMSCs—Ixmyelocel T细胞

入组LVEF≤35%,ICD植入的缺血性扩心病患者

采用复合终点:包括死亡、心血管事件住院等

LVEF升高,主要终点事件下降37%!

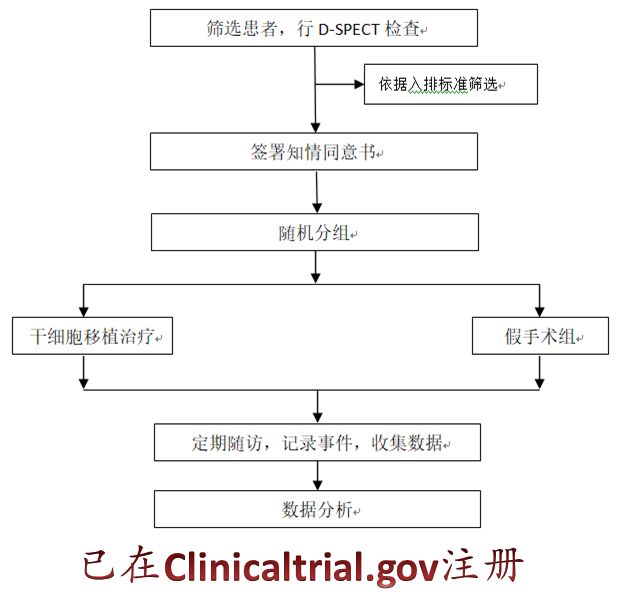

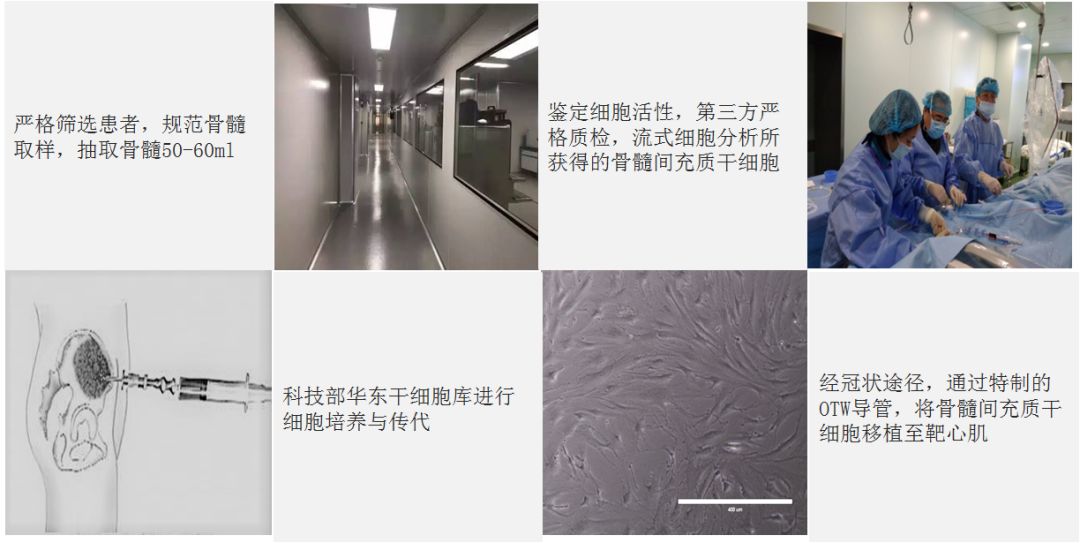

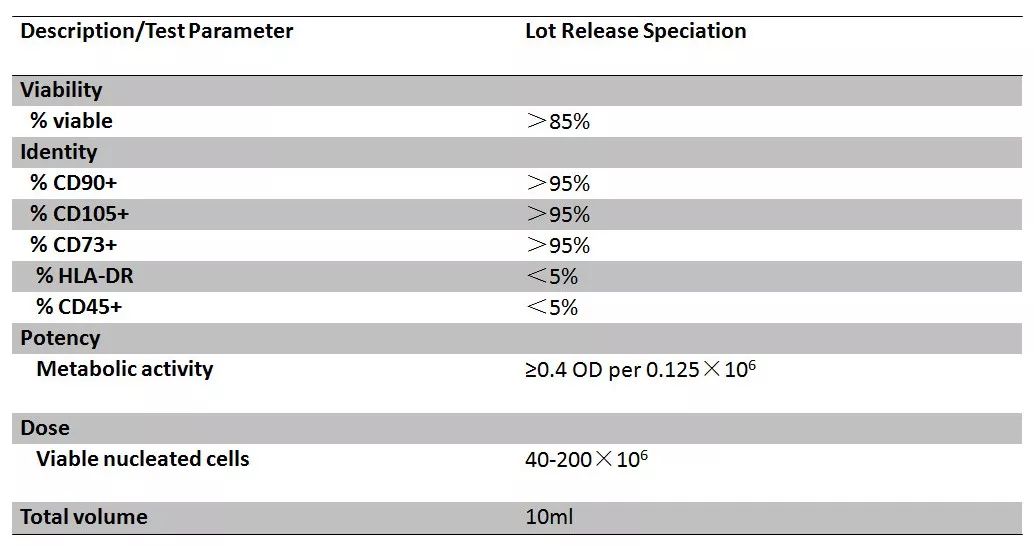

项目研究方案

项目名称:骨髓间充质细胞移植治疗心肌梗死后心功能不全患者的有效性与安全性研究

研究机构:上海市第十人民医院心脏中心、华东干细胞库

主要研究者:徐亚伟 主任、徐大春 副主任

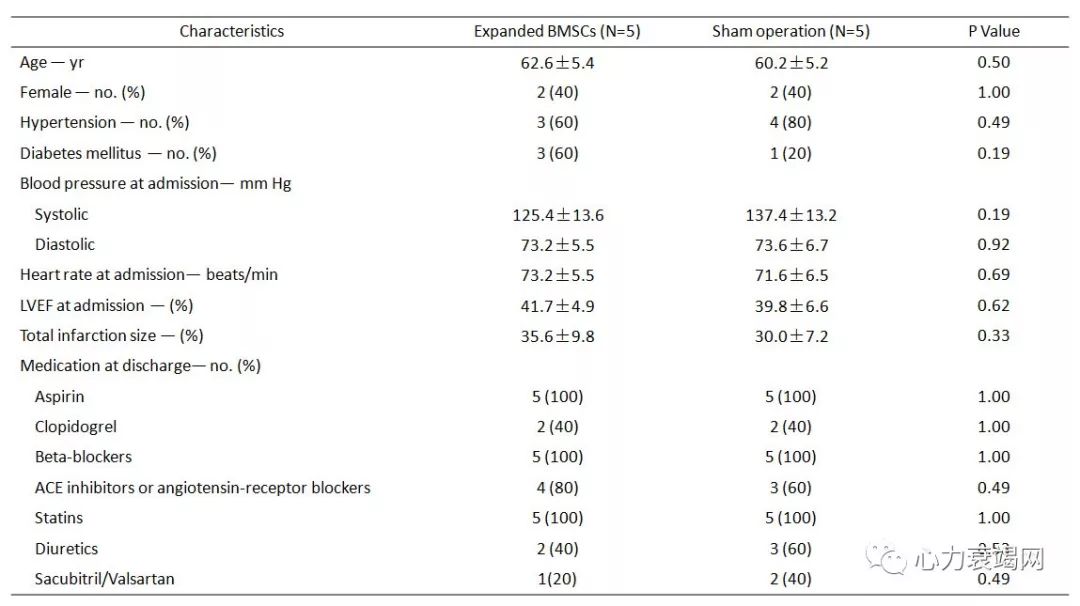

前瞻性单中心随机双盲平行对照试验

随机化方法:采用动态均衡随机分组法;

盲法:受试者、护理人员及数据统计、分析人员;

分组:分为2组,BMMSCs,假手术组

移植方法:经冠脉注射

入组标准

年龄:18-70岁

缺血性心脏病导致的心力衰竭

既往前壁心肌梗死

LVEF<50%

PCI或CABG术后>3月

NYHA分级II级以上

同意行骨髓抽吸、冠脉造影、干细胞移植治疗

签署知情同意书

D-SPECT提示存在缺血心肌

排除标准

严重的瓣膜性心脏病

不稳定性心绞痛或近期心梗

3月内有血运重建或安装心室辅助装置、心脏移植计划

3月内TIA或脑梗死

预期寿命低于12个月

CKD3期及以上,严重肝功能不全

对牛、马、羊等动物血清制品过敏

存在骨髓造血相关性疾病

凝血功能障碍

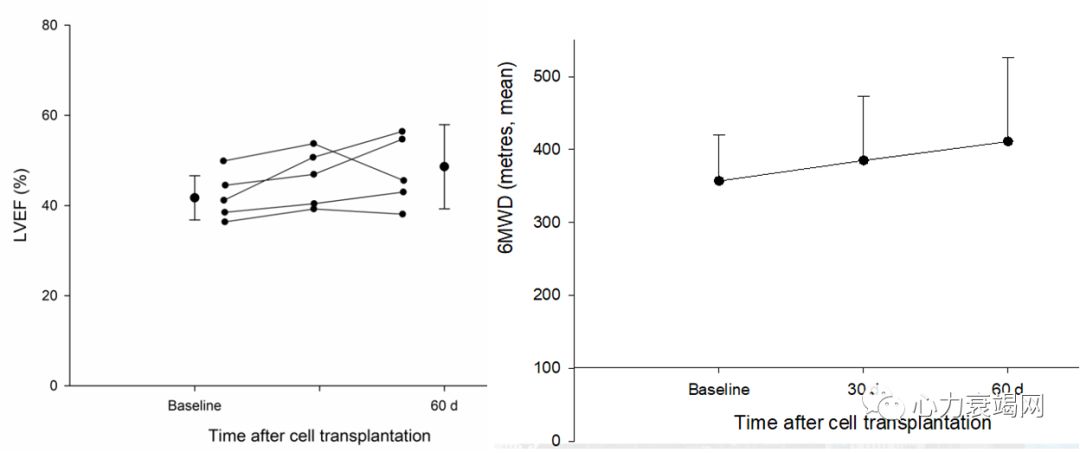

单中心短期随访结果

BMSCs移植2月后患者EF较前升高6.4%,6分钟步行距离较前增加54m。

安全性终点:

1、无操作相关并发症

2、恶心1例,腹泻1例

3、无严重不良事件

徐大春教授

上海市第十人民医院

医学博士,国家公派留美博士后,副教授,副主任医师,博士研究生导师。美国华裔心脏学会会员,中国医师协会心力衰竭专业委员会青年工作委员会副主任委员(第一届)、中华医学会心血管病学分会肺血管病学组委员(第十届)、中国医师协会重症医学分会委员、上海医师协会心血管分会委员。Hypertension、PLoS One等SCI杂志特约审稿人,国家自然科学基金与教育部学位论文评委。国家心力衰竭规范化诊疗中心负责人(上海市第十人民医院)。

研究方向:从事心血管病临床、科研与教学工作20年。临床研究方向:擅长心力衰竭、心肌病、高血压、肺动脉高压诊治、结构性心脏病与冠心病的介入治疗。工作至今参加先天性心脏病、冠状动脉造影、冠脉内支架植入、起搏器植入、肺栓塞等介入治疗数千余例。基础研究方向:心力衰竭发生的分子机制与干细胞临床转化研究。

主要奖励

1. 2009年9月-2011年9月获国家留学基金委公派赴美国明尼苏达大学Lillehei心脏研究所。

2. 2012年获同济大学优秀博士论文。

3. 获上海医学科技奖三等奖一项(2013年)。

4. 拥有专利一项(专利号:201320697521.8)。

主持/参与科研项目:

1. 主持二项国家自然科学基金面上项目(2012年,2017年)。

2. 参与美国国立卫生研究院RO1HL105406,RO1HL65322研究项目。

3. 参与一项国家十二五科技支撑项目-中国心力衰竭注册登记研究。

4. 已在国内外发表20余篇学术论文,其中以主要作者或第一作者在国际顶级杂志JAMA,Hypertension上发表5篇论著。参与翻译外文专著【默克家庭医学手册】第三版。