在“心力衰竭国际学院暨2018心力衰竭治疗研讨会·河南站”会议上,来自江苏省人民医院的黄峻教授为我们带来了“心房颤动合并心力衰竭的抗凝治疗”的精彩报告。

我国研究:房颤患病率为0.77%,房颤患者超过800万;房颤中心衰的比例为33.1%,心衰合并房颤患者264万

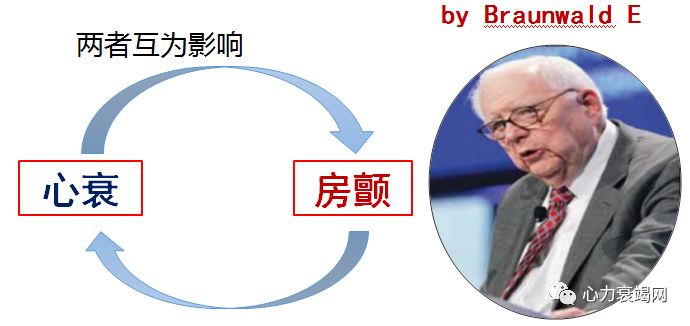

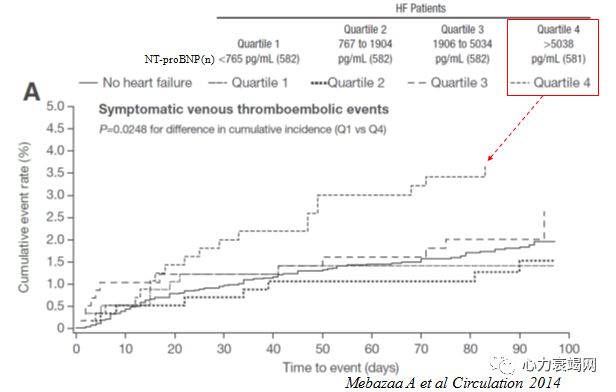

心衰伴房颤常导致心衰加重,治疗更困难,预后更差,并增加血栓栓塞事件的风险

房颤伴心衰(HF-REF或HF-PEF),1 年期死亡率和发病率较高:心衰患者 13.4%,无心衰者4.0%(p<0.001,EURO 研究)

Framinham研究

非瓣膜病房颤卒中率是普通心衰人群的5.6倍

瓣膜病房颤卒中率是普通心衰人群的17.6倍、非瓣膜病房颤的5倍

年卒中率平均5%,80-89岁为23.5%

约2/3外周栓塞在下肢血管,上肢占15%,肾动脉、内脏血管占15%

抗凝治疗标准疗程至少3个月

胃肠外抗凝5~10天+华法林重叠

NOAC(达比加群,依度沙班)

直接口服利伐沙班或阿哌沙班

3个月后重新评估

慢性血栓栓塞性肺动脉高压长期抗凝

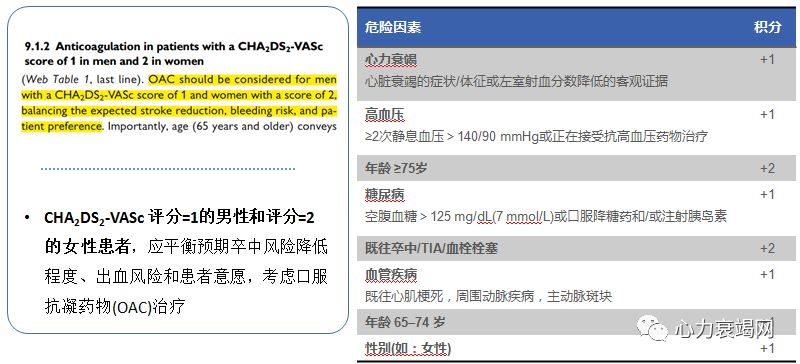

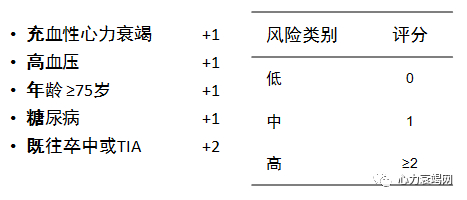

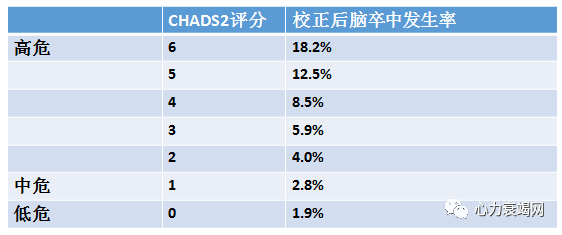

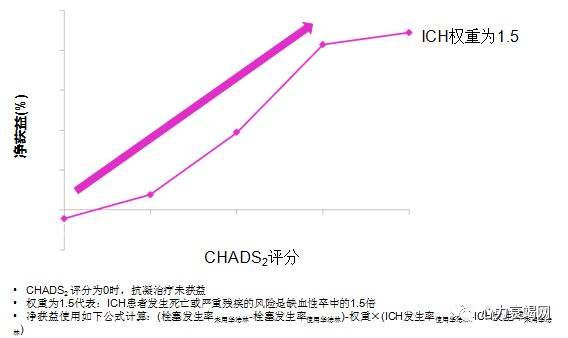

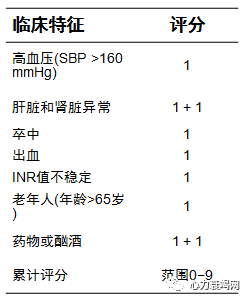

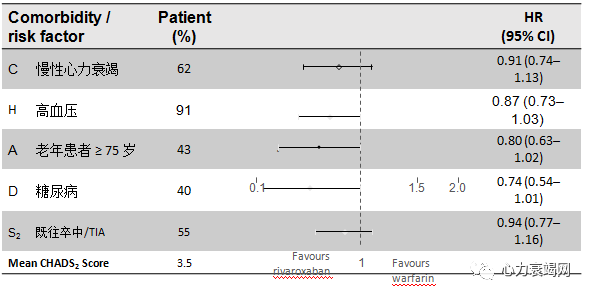

如图所示,上述每个危险因素指定为1或2分

通过累计得分确定卒中风险 – 低、中和高

CHADS2评分:

“C”指需住院的充血性心力衰竭

CHA2DS2-VASc评分:

“C”指左室功能障碍的症状或体征,或者近期有急性失代偿性心衰发作,未指明LVEF是否异常。

心力衰竭合并房颤患者进行卒中风险评估:

CHADS≥2 进行抗凝治疗

心衰合并房颤常伴其它导致血栓风险增加的危险因素:

如高龄、冠心病、瓣膜病、肾功能不全、糖尿病等

同时做出血风险评估

荟萃分析显示

与安慰剂比较,卒中危险下降64%

与阿司匹林比较,卒中危险下降38%

与双重抗血小板治疗的研究提示

卒中危险下降72%

严重出血风险相似

在高龄老年人的研究提示

与阿司匹林比较,卒中危险下降54%

与阿司匹林比较, 严重出血风险没有增加

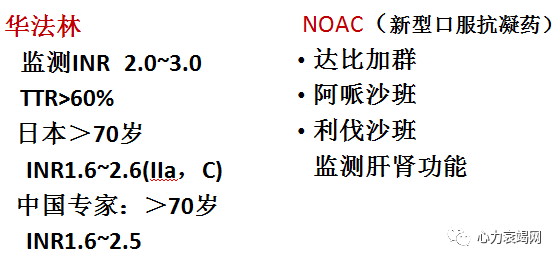

初始剂量为1-3mg,不给负荷剂量

小剂量开始逐渐调整,通常在2-4周达到目标范围

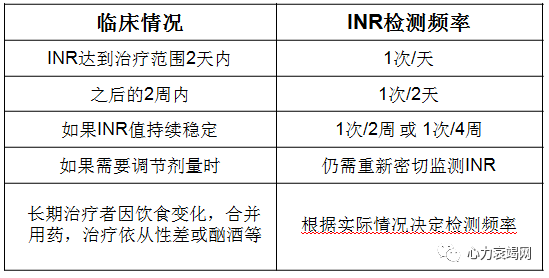

长期应用,目标INR为2.0-3.0

下列情况初始剂量应适当降低

门诊使用,监测不方便

老年和具有出血危险患者

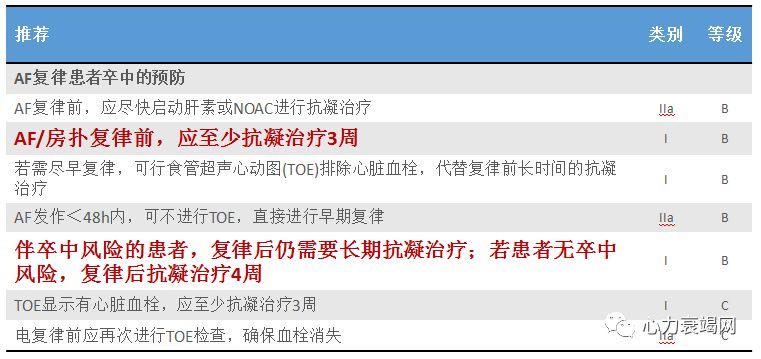

房颤复律的的抗凝治疗:

房颤时间≥48h或持续时间不明者,如需立即复律,应尽快开始抗凝治疗并持续至复律后4周。

如非立即复律,应在复律前3周和复律后4周进行抗凝治疗。如复律前未能完成3周规范的抗凝治疗,患者必须经食管超声证实左房内无血栓,并应用抗凝治疗(华法林)达标(INR在2.0-3.0)。

房颤时间<48h,如立即复律,应在复律前应用静脉肝素或低分子肝素,复律后口服抗凝治疗。

导管消融术的抗凝治疗:术前应抗凝治疗1个月,术前3-5天以普通肝素或低分子肝素替代,并分别在术前3-4小时和术前8-10小时停用。术前应经食管超声排除左房血栓。术后抗凝治疗至少3个月。

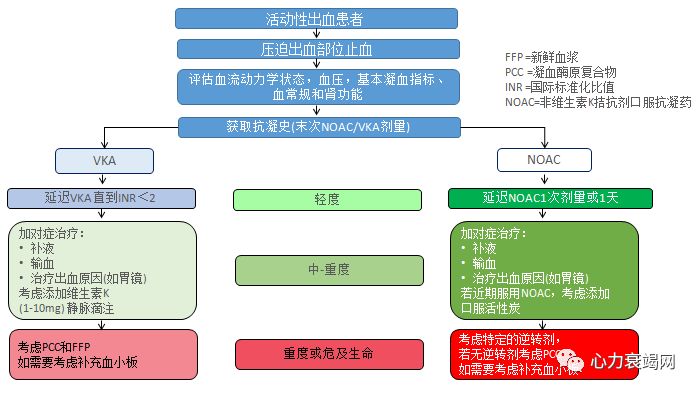

大出血的风险随HAS-BLED评分的增加而升高(p=0.007)

不应将HAS-BLED评分增高视为抗凝治疗禁忌证

较轻出血:如牙龈出血/皮肤淤点。 可减少用量(1/4-1/8)

明显出血:如鼻衄、血尿。停用1一2天。

严重出血:如咯血、呕血、颅内出血、眼底出血。必须停药并立即静注维生素K1,待出血停止后选择时机重新抗凝。

危重病例:应使用新鲜冰冻血浆或凝血因子浓缩剂,以补充凝血因子。

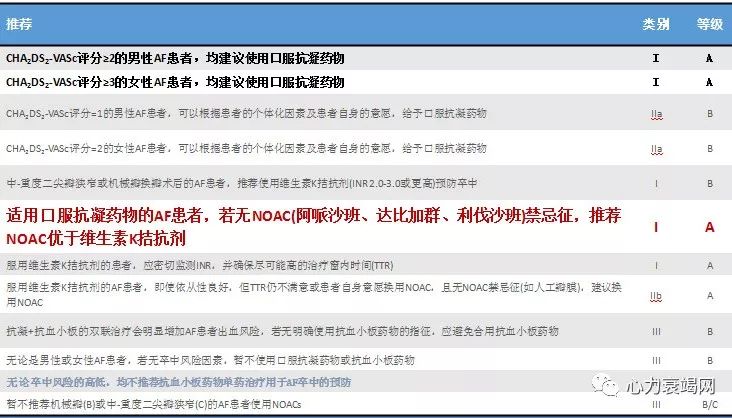

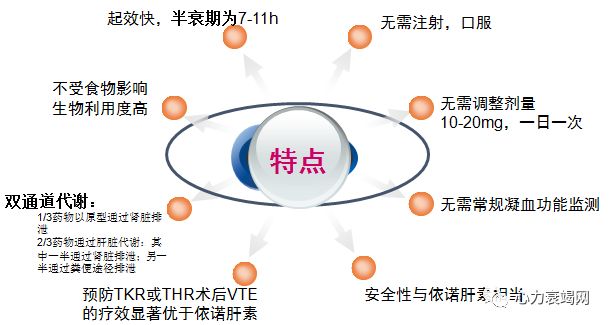

新型口服抗凝剂:亦可考虑使用,如达比加群、利伐沙班,但在伴心衰的房颤患者中使用的临床经验和证据尚少

新型口服抗凝剂适用于:既往应用华法林发生出血或INR不稳定,有禁忌证,以及不愿应用华法林的患者。

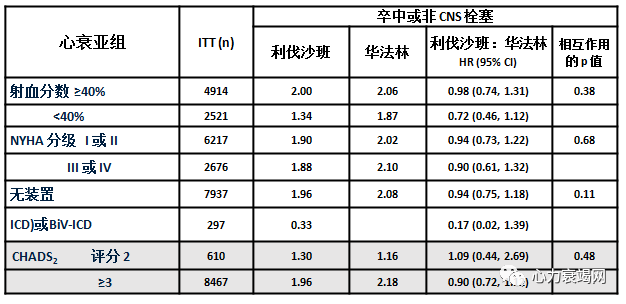

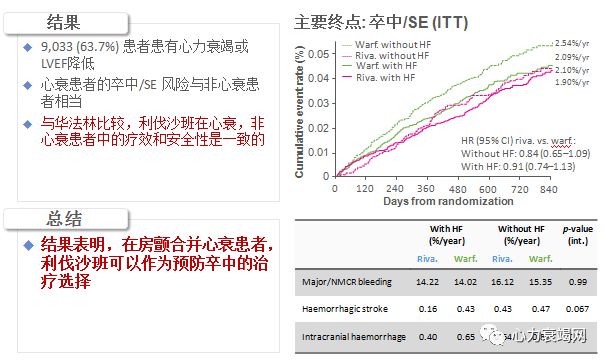

主要疗效终点: Stroke/SE (n=14,171)

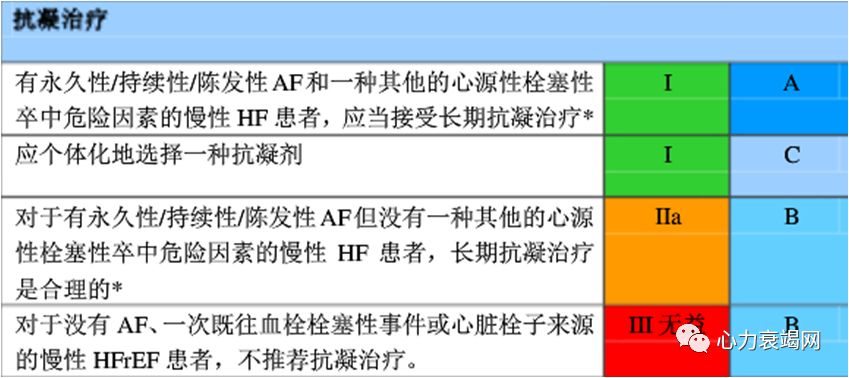

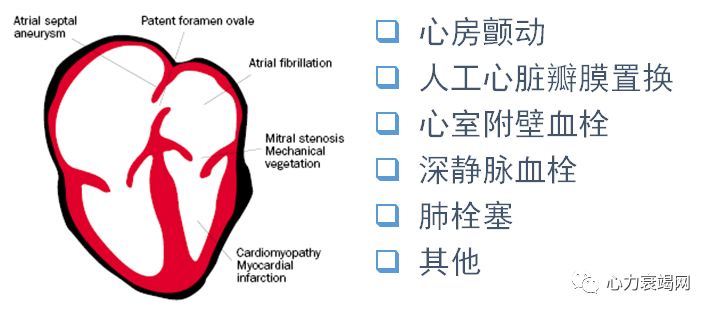

心衰伴房颤血栓栓塞风险显著增加,可导致脑卒中/深静脉栓塞

心衰伴房颤、CHADS评分>2应长期抗凝治疗

长期抗凝治疗的药物可选择华法林或新型口服抗凝剂如利伐沙班、达比加群、阿哌沙班

专家简介

黄峻教授

江苏省人民医院

主任医师 博士生导师,享受国务院特殊津贴,中华医学会心血管病分会心力衰竭专业组和中国医师协会心力衰竭分会名誉组长,中华医学会心血管病分会专家委员,中国高血压联盟副主席,美国心脏学院和欧洲心脏学会专家会员(FACC,FESC)

主持了我国 “慢性心力衰竭诊断和治疗指南”(2007年)、“β肾上腺素能受体阻滞剂在心血管疾病应用的专家共识”(2009年)、“急性心力衰竭诊断和治疗指南”(2010年)和“中国心力衰竭诊断和治疗指南(2014年)的编写工作。

撰写了《现代循证心脏病学》、《心脏传导系统疾病》等专著,并主编了《心脑血管疾病大型临床试验》、《心血管疾病诊断流程与治疗策略》、《内科查房手册》、《临床心血管病学》、《今日临床》系列丛书、《实用临床心血管病学》等20多部。

擅长高血压、冠心病、心律失常及各类疑难危重心脏疾病的诊治,是国内心力衰竭、高血压专业学术带头人。